研修内製化のメリット・デメリットとは?成長企業が研修の内製化を成功させるポイントを徹底解説

なぜ今、成長企業で「研修の内製化」が重要なのか

研修の内製化のメリット・デメリット、方法論をお話する前に、「なぜ今成長ベンチャー企業では研修の内製化が重要なのか」についてお話させていただきます。

結論、事業環境の変化が激しい成長企業において、外部の画一的な研修では対応しきれない「自社特有の課題」を、圧倒的なスピードとコスト効率で解決し、独自のノウハウを資産として社内に蓄積するためです。

「外部の研修では、どうも現場の課題感が解消されない」

「コストをかけているのに、社員の行動が変わらない」

変化の激しいフェーズにおいて、都度外部の研修に頼っていては、莫大なコストがかかるだけでなく、自社独自のノウハウや成功体験といった貴重な資産が社内に蓄積されません。

また、外部で提供される研修の多くは、基本的には様々な企業で通用するよう汎用的に作られています。

それが、独自のカルチャーやビジネスモデルで成長を続ける自社の「最適解」とは限りません。本当に現場で起きていること、自社が大切にする価値観に根ざした研修でなければ、社員の成長、ひいては事業の成長を加速させることは難しいでしょう。

【立場別】研修内製化の4つのメリット

研修の内製化は、単なるコスト削減の施策ではありません。それぞれの立場にとって、事業を前進させるための重要なメリットが複数存在します。

以下で、研修の内製化による4つのメリットについて詳しく解説していきます。

1.【全社】コスト削減と研修効果の最大化

最も分かりやすいメリットは、外部委託にかかる費用を削減できる点です。

しかし、本質的な価値は、コストを抑えつつ研修の「量」と「質」を高められる点にあります。

内製化すれば、高額な外部委託費用はかかりません。その分のリソースを、研修の回数を増やしたり、より多くの社員に参加機会を提供したりすることに充てられます。

急な開催や日程変更にも柔軟に対応できるため、事業のスピードを落とすことなく、必要なタイミングで必要な教育をタイムリーに実施できます。これにより、企業全体の学習サイクルが加速し、費用対効果が最大化されるのです。

また、成長企業の変化速度に合わせた研修効果の最大化も大きなメリットです。

事業フェーズ、市場環境、組織課題。成長企業を取り巻く環境は、常に変化しています。昨日まで有効だったスキルが、今日には陳腐化することも珍しくありません。

研修を内製化していれば、こうした変化に迅速に対応できます。例えば、「新しい競合製品が出てきたから、来週から営業研修にその対策を盛り込もう」といった機動的な判断が可能です。

受講者のフィードバックを即座に反映してプログラムを改善するなど、PDCAサイクルを高速で回せる俊敏性は、変化の激しい時代を勝ち抜く上で大きな武器となります。

2.【経営者視点】企業カルチャーや理念浸透の加速

研修を内製化するメリットの1つとして、カルチャーや理念浸透の加速も挙げられます。

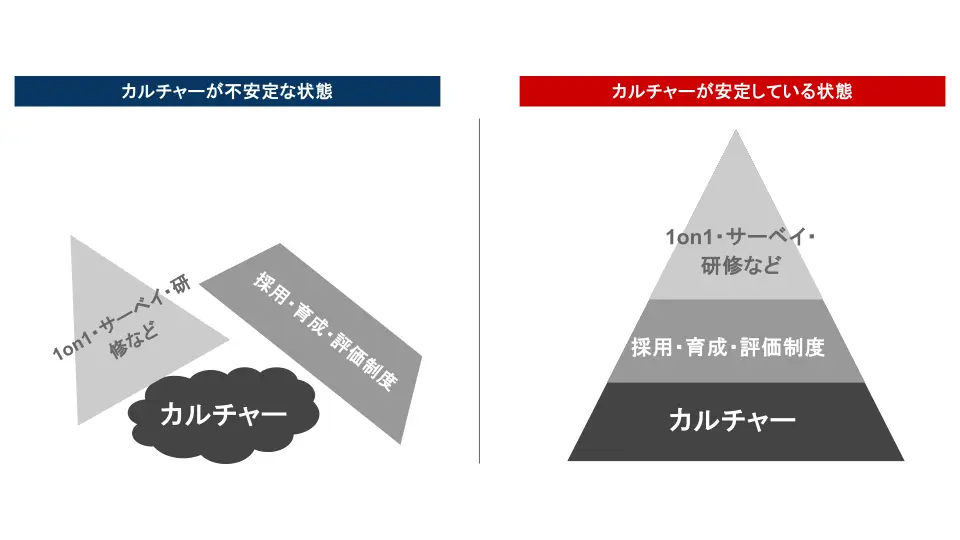

企業の持続的な成長の根幹をなすのは、独自のカルチャーや理念です。カルチャーが浸透していないということは組織の基盤がないことと同義なので、制度や研修や1on1などのあらゆる施策が適切に機能しません。

そして、それらは外部の講師の言葉ではなく、自社のリーダーたちの言葉で語られてこそ、社員の心に深く浸透します。

経営陣や各部門のハイパフォーマーが自ら講師として立つ。彼らが自らの成功体験や失敗談、仕事にかける想いを直接語ることで、その企業のDNAともいえる価値観が、単なる知識ではなく、生きた手本として次世代に継承されていきます。

これは、組織の一体感を醸成し、同じ価値観で判断・行動できる自律的な人材を育てる上で、何物にも代えがたい効果をもたらします。カルチャーは、採用や評価といったあらゆる人事施策の土台。その土台を強固にするのが、研修の内製化なのです。

3.【現場視点】業務に直結するスキル向上とノウハウの資産化

研修の内製化の現場視点のメリットとして、業務に直結するスキル向上とノウハウの資産化が挙げられます。

現場の管理職やエース社員が持つ成果に直結するノウハウは、組織の最も貴重な資産ですが、それらの多くはうまく共有されず「暗黙知」となりがちです。

研修を内製化するプロセスは、この暗黙知を誰もが実践可能な「形式知」へと転換する絶好の機会です。例えば、「あのトップ営業は、なぜいつも大型案件を受注できるのか?」その思考プロセスや行動パターンを研修コンテンツに落とし込むことで、チーム全体の営業力を底上げできます。

汎用的なスキルではなく、自社の製品や顧客に特化した、すぐに現場で使える実践的なスキルが身につくため、研修と実務が乖離する問題も起こりません。

4.【人事視点】社内講師と受講者の成長促進

研修の内製化は、教える側である「社内講師」にとっても、非常に大きな成長機会となります。

人に何かを教えるためには、自身の知識や経験を体系的に整理し、言語化する必要があります。このプロセスを通じて、講師役の社員は自身のスキルをより深く理解し、思考を整理することができます。

また、受講者にとっても、身近な先輩や上司が講師となることで、具体的な目標像を描きやすく、研修内容への納得感も高まります。「自分もあの人のようになりたい」という憧れが、学習意欲を強力に後押しするのです。

研修内製化の3つのデメリットと対策

多くのメリットがある一方、研修の内製化にはデメリットも存在します。事前に対策を講じることで、リスクを最小限に抑えましょう。

以下で研修の内製化の3つのデメリットとその対処法について詳しく解説していきます。

1. 研修の質が「属人化」するリスク

研修の内製化のデメリットの1つ目として、研修の質が"属人化する"リスクが挙げられます。

特定のハイパフォーマーに講師を依存してしまうと、その人が異動や退職になった途端に研修が実施できなくなる、というリスクがあります。

また、講師の主観や経験則に偏りすぎると、体系的な学びが得られない可能性も否定できません。

【対策】

- このリスクを避けるためには、研修の「標準化」が不可欠です。講師の頭の中にあるノウハウをマニュアルや動画コンテンツとして記録し、誰でも講師がある程度務まる状態を目指しましょう。複数人で講師チームを組成し、お互いにフィードバックし合う体制を築くことも、品質の担保と属人化の防止に繋がります。

2. 社内講師の負担増と本業への影響

研修の内製化のデメリットの2つ目として、社内講師への負担・本業への影響が挙げられます。

講師を担当する社員は、通常業務に加えて、研修コンテンツの作成や登壇準備といったタスクを抱えることになります。

この負担が過度になると、本業のパフォーマンスに影響が出かねません。

【対策】

- 重要なのは、経営陣が「研修講師は、未来のリーダーを育てる重要な役割である」というメッセージを明確に発信することです。その上で、講師活動を正式な業務として評価制度に組み込んだり、準備期間中は通常業務を調整したりといった、会社としてのサポート体制が不可欠です。講師を「やらされ仕事」にしないための環境づくりが成功の鍵を握ります。

3. 社外の新しい知識・スキルの欠如

研修の内製化のデメリットの3つ目として、社外の新しい知識・スキルの欠如が挙げられます。

社内の知見だけで研修を完結させていると、いつの間にか思考が内向きになり、業界の最新トレンドや新しい技術、他社の成功事例といった外部の新しい情報を取り入れにくくなる可能性があります。

【対策】

- 全てを内製化する必要はありません。自社の理念や業務ノウハウといった「内部でしか教えられないこと」は内製化し、一方で、専門的な知識(例:法改正、最新のマーケティング手法)や、講師育成のトレーニングなどは、外部の専門家やサービスを積極的に活用しましょう。内製化と外部委託を戦略的に組み合わせる「ハイブリッド型」が、最も効果的です。

研修内製化を成功させる4つのステップ

では、具体的にどのような手順で研修内製化を進めていけば良いのでしょうか。

ここでは、研修内製化に必要な4つのステップを解説します。

STEP1:目的・ゴールの設定と計画立案

まず最初に、「何のために研修を行うのか」という目的を明確に定義します。ここが曖昧なままでは、効果的なプログラムは作れません。

誰に (Target): 新任管理職、中途入社の営業担当者など、対象者を具体的に設定します。

何を (Contents): 彼らが抱える課題は何か?(例:部下との1on1がうまくいかない)

どうなってほしいのか (Goal): 研修後に、どのような状態になっていてほしいか?(例:部下の主体性を引き出す傾聴スキルを身につけている)

この3点を明確にすることで、研修の軸が定まります。

STEP2:社内講師の選定と育成

次に、研修の成否を大きく左右する講師を選定します。

単に「仕事ができる」だけでなく、「教えることに意欲があるか」「受講者の立場に立って考えられるか」といった観点も重要です。

講師に選ばれた社員には、会社として最大限のサポートを提供しましょう。話し方やファシリテーションの技術といった「伝え方」に関する外部のトレーニングを受けてもらうのも有効です。講師自身が自信を持って登壇できる環境を整えることが、研修の質を高めます。

STEP3:研修プログラムと教材の作成

ここが内製化の最もクリエイティブな部分です。特に、現場のハイパフォーマーが持つ「暗黙知」を、誰もが学べる「形式知」に変えるプロセスが重要になります。

【ハイパフォーマーの動きを言語化・マニュアル化するプロセス】

- 対象者の選定: まず、モデルとなるハイパフォーマーを特定します。

- 行動ヒアリング: その人に同行したり、具体的な成功事例について「なぜその時、そう判断したのか?」「どのような情報を基に、次の一手を考えたのか?」といったインタビューを重ね、思考と行動のプロセスを徹底的に深掘りします。

- 共通パターンの抽出: 複数の事例から、成果に繋がる共通の行動パターンや思考のフレームワークを抽出します。

- テンプレート化・教材化: 抽出したパターンを、誰でも実践可能な「チェックリスト」「トークスクリプト」「判断基準マニュアル」といった具体的なテンプレートや教材に落とし込みます。

このプロセスを経ることで、個人の才能に依存しない、組織として再現性のある「勝ちパターン」を構築できるのです。

STEP4:研修の実施と効果測定・改善

研修は「実施して終わり」ではありません。その効果を測定し、次回の改善に繋げるPDCAサイクルを回す仕組みが不可欠です。

研修直後のアンケートで満足度を測るだけでなく、数ヶ月後に「研修で学んだことを実践できているか」「行動にどのような変化があったか」を本人と上司にヒアリングするなど、行動変容のレベルで効果を測定しましょう。

集まったフィードバックを基に、プログラムを常にブラッシュアップしていくことが、研修を形骸化させないために重要です。

研修内製化を成功に導く3つの重要ポイント

最後に、研修内製化を単なる「イベント」で終わらせず、組織の血肉とするための3つの重要なポイントを、それぞれの立場から解説します。

1.【経営者】トップが内製化の重要性を語り、自ら講師となる

研修の内製化は、人事部だけの仕事ではありません。

経営者が「人材育成こそが、企業の持続的な成長の最重要課題である」という強いメッセージを発信し、自ら理念研修の講師を務めるなど、率先垂範する姿勢が何よりも重要です。

トップの本気度が、社員の意識を変え、組織全体の協力体制を築き上げます。

2.【管理職】完璧を目指さず、現場を巻き込みながら改善を続ける

最初から100点満点の研修を作ることは不可能です。

大切なのは、まず「たたき台」でも良いのでスタートし、受講者である現場の社員を巻き込みながら、アジャイルに改善を繰り返していく姿勢です。

「もっとこういう情報が欲しかった」「この部分は分かりにくかった」という率直なフィードバックこそ、研修を本当に価値あるものに進化させるための最高の材料です。

3.【人事】外部委託との最適なバランスを見つける

内製化にこだわりすぎず、外部の力を賢く活用する視点も忘れてはなりません。

例えば、自社の価値観を伝える研修は内製で、最新の専門知識を学ぶ研修は外部で、といったように、目的や内容に応じて最適な手段を選択する。

人事担当者には、自社のリソースを最大限に活かすための「編集者」としての役割が求められます。

「研修の内製化」を目指すなら

この記事では、研修の内製化のメリット・デメリット、そして実際に研修の内製化を実現する方法を解説してきましたが、研修の内製化を最短で目指すのであれば、初期は外部の研修サービスを導入しつつ、徐々に内製化していくのがおすすめです。

結局、はじめから社内だけで内製化を目指そうとすると経済的・時間的コストもかかりますし、なによりマネジメントや組織開発の知見が十分ないまま内製化することになり、効果的な研修になりづらく、本質的ではありません。

我々マネディクでは、成長ベンチャー企業様向けに「マネジメント研修や管理職研修の内製化」をゴールとした管理職育成プログラムをご提供させていただいています。

なぜ"内製化"をゴールとしているかというと、結局マネジメント人材・管理職が内部で育つようにならなければ、都度外部から採用をしたり外部の研修を受けたりと、いつまでも外部に頼り続ける・自社の価値観や思想を反映したマネジメント人材の育成ができないためです。

変動性・不確実性が大きい成長ベンチャー企業において、自社の価値観や思想、カルチャーに基づいた人材の育成を社内でできるかどうかが継続的な事業成長の可否を分けるといっても過言ではありません。

これまで300社以上の成長ベンチャー企業様に導入いただいた実績もありますので、このタイミングで継続的な事業成長をするための基盤づくりに着手したい、内部で研修体制を作る前提の外部研修サービスに興味があるという成長ベンチャー企業の経営者・役職者の方は、ぜひ以下からサービス資料の無料ダウンロードをご検討ください。