中小企業の管理職研修はなぜ必要?導入成果と失敗しない選び方を徹底解説

なぜ今、中小企業にこそ管理職研修が必要なのか?

「うちはまだ小さいから」「目の前の業務で手一杯だ」と感じるかもしれません。

しかし、企業の成長基盤を強固にするためには、早期からの管理職育成への投資が極めて重要です。

その背景には、現代のビジネス環境特有の3つの理由と、育成に取り組む企業が成長しているという厳然たる事実があります。

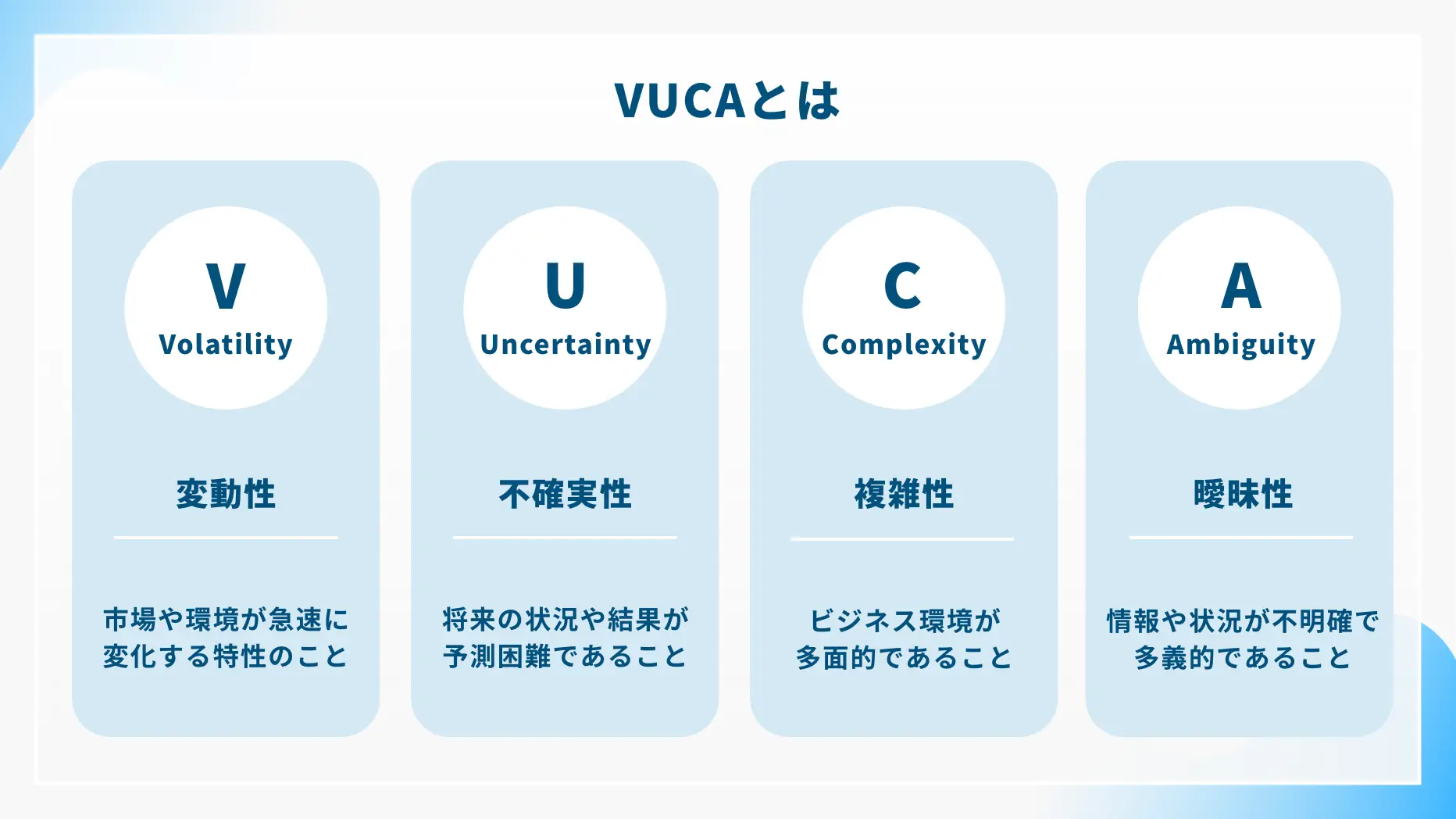

背景1:VUCA時代に、管理職の役割が高度化している

現代は、VUCA(ブーカ)の時代と呼ばれています。

これらの頭文字を取った言葉で、予測困難で変化の激しい状況を指します。このような時代において、管理職に求められる役割は、単なる「業務の監督者」ではありません。

変化の兆候をいち早く察知し、チームを正しい方向へ導き、前例のない問題にも柔軟に対応する「変革のリーダー」としての役割が求められています。過去の成功体験だけでは乗り越えられない時代だからこそ、体系的な研修を通じてマネジメントの原理原則を学び、思考のOSをアップデートする必要があります。

背景2:属人的なマネジメントが、組織成長の「壁」になっている

多くの中小企業では、プレイヤーとして優れた成果を上げた社員が管理職に登用されます。しかし、個人のスキルや経験に依存した「自己流マネジメント」は、組織が拡大するにつれて様々な問題を引き起こします。

「A部長のチームは活気があるが、B部長のチームは離職者が多い」といった「上司ガチャ」問題は、まさにマネジメントが属人化している証拠です。

これは社員の不公平感を生むだけでなく、組織全体の成長を阻害する「50名の壁」「100名の壁」といった組織の壁の正体でもあります。

企業として持続的に成長するためには、マネジメントの「型」を組織にインストールし、誰が管理職になっても一定の質を担保できる仕組みづくりが不可欠です。

背景3:若手・中堅社員の育成と定着が急務になっている

少子高齢化が進み、人材の流動性が高まる中で、社員の育成と定着は中小企業にとって最重要課題の一つです。特に価値観が多様化する現代において、若手・中堅社員が会社に求めるのは、給与や待遇だけではありません。

彼らは「この会社で成長できるか」「信頼できる上司のもとで働けるか」を非常に重視します。

管理職が効果的なフィードバックやキャリア支援を行えない場合、優秀な人材ほど簡単に見切りをつけ、離職してしまいます。管理職の育成は、単なるスキルアップではなく、未来を担う社員の定着率を高め、企業の競争力を維持するための生命線なのです。

背景4:管理職育成に取り組む企業は、成長率が高いという事実

「人が育つ会社は、伸びる会社」。

これは、多くの成長企業が証明している事実です。

管理職研修は、単なるコストではありません。未来への「投資」です。中小企業庁の調査によれば、人材育成に戦略的に投資している企業は、そうでない企業に比べて労働生産性が高く、結果として売上高や営業利益率も高い傾向にあるというデータも存在します。

(参照:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b2_1_1.html)

これらの事実は、管理職のマネジメント能力が向上することが、チームの生産性向上、部下の能力開発、ひいては組織全体のパフォーマンス最大化に直結することを裏付けています。その結果、新たなイノベーションや顧客満足度の向上が生まれ、具体的な事業成長へと繋がるのです。

【課題別】中小企業におすすめの管理職研修サービス7選

先ほど解説した中小企業ならではの選定基準(課題直結・実践重視・定着の仕組み)を踏まえ、企業の課題別におすすめの管理職研修サービスを7社ご紹介します。

1. マネディク株式会社

(ホームページ:https://jam.manadic.com/)

マネディク株式会社は、管理職や次期リーダー候補を「内部で育てられるようになる」ことを目標にマネジメントの基礎から一般的に経営者が伝えたい内容までをセッション方式で学べるように支援しています。

独自開発のSaaSを活用し、研修での学びを現場でどのくらい実践できているかを可視化・定着させます。特に、組織が急拡大する中でマネジメントの属人化に課題を抱える成長企業に対し、明確な解決策を提示します。

- 特徴:

⚫︎研修を「やりっぱなし」にせず、「内部で管理職を育て続ける」

仕組みを構築

⚫︎SaaSツールで学習内容の習熟度を可視化で育成サイクルを回す

ことができる - こんな企業におすすめ:

⚫︎部門間の壁やコミュニケーションの複雑化といった組織課題を抱えている

⚫︎管理職がプレイング業務に追われた結果、部下育成が後回しになり、「びっくり退職」などの人材流入が起きている

⚫︎経営と現場の間に認識のズレがあり、戦略や方針が現場まで浸透しきれていない

2. 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

(ホームページ:https://www.recruit-ms.co.jp/)

(ホームページ:https://www.recruit-ms.co.jp/)

株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、リクルートグループの豊富な実績と人材開発に関する長年の研究に基づいた、体系的な研修プログラムを提供しています。

マネジメントの「型」を学び、組織全体のマネジメント品質を標準化したい中小企業に適しています。公開講座も充実しており、1名からでも参加しやすいのが特徴です。

- 特徴:

⚫︎個人の強みや課題を可視化するアセスメントを組み合わせられる点

⚫︎研修後の実践支援ツールも豊富で、学びの定着まで一貫してサポートする体制が整っている - こんな企業におすすめ:

⚫︎信頼と実績のある研修を選びたい

⚫︎次世代の経営幹部を、客観的なデータに基づいて選抜・育成したい

⚫︎現場の課題解決をリードし、組織目標を達成できる管理職を育てたい

3. 株式会社グロービス

(ホームページ:https://globis.co.jp/)

株式会社グロービスは、国内最大の経営大学院が提供する、実践的なケーススタディを中心とした質の高い研修が特徴です。

経営大学院の知見を活かした、実践的なケーススタディ中心の研修が強みです。実際の企業事例を基にディスカッションを重ねることで、現場で使える思考力や意思決定力を養います。経営視点を持った次世代リーダーを育成したいと考える企業に適しています。

- 特徴:

⚫︎ケーススタディを用いた討議中心の実践的なプログラム

⚫︎オンライン学習プラットフォーム「GLOBIS 学び放題」と組み合わせることで、知識のインプットと実践を効率的に行き来できる - こんな企業におすすめ:

⚫︎部分最適ではなく、全社的な視点を持った管理職を育成したい

⚫︎戦略的思考力や意思決定力を強化したい

⚫︎次世代の経営幹部候補を早期から選抜・育成したい

4. 日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)

(ホームページ:https://www.jmam.co.jp/)

日本能率協会マネジメントセンターは、80年以上の歴史を持つ、日本の人材育成を支えてきた老舗の研修機関です。

長年の歴史と実績を持つ、人材育成の老舗です。管理職向けの基本的なコースが豊富に揃っており、通信教育やeラーニングの選択肢も多いため、場所や時間を選ばずに学習を進めることが可能です。まずはマネジメントの基礎を固めたいという中小企業に適しています。

- 特徴:

⚫︎通信教育、eラーニング、集合研修など、時間や場所の制約に併せて学習方法を選べる

⚫︎新任管理職から上級管理職まで、階層別に必要な基本コースが網羅されている - こんな企業におすすめ:

⚫︎マネジメントの基本的な知識やスキルを体系的に学びたい

⚫︎多忙な管理職が多く、集合研修の時間を確保しづらい

⚫︎まずは信頼できる定番の研修から始めたい

5. 株式会社Schoo

(ホームページ:https://schoo.jp/biz)

株式会社Schooは、法人向けのオンライン研修サービス(Schoo for Business)を運営しており、生放送授業と録画授業を組み合わせた学習が可能です。

マネジメントに関するコースも多数あり、サブスクリプションモデルのためコストを抑えながら幅広いテーマを学べるのが魅力です。社員が自律的に学ぶ文化を醸成したい企業に向いています。

- 特徴:

⚫︎サブスクリプション型の法人プランにより、低コストで全社員が学び放題になる

⚫︎自社課題に合わせた研修パッケージの設計や、学習履歴の管理機能も充実 - こんな企業におすすめ:

⚫︎管理職が多忙で、まとまった研修時間を確保するのが難しい

⚫︎最新のビジネス知識やITスキルを、常にアップデートさせたい

⚫︎全社員に平等な学習機会を提供し、自律的な学習文化を醸成したい

6. 株式会社コーチ・エィ

(ホームページ:https://www.coacha.com/)

株式会社コーチ・エィは、コーチングを軸とした組織開発・人材育成のパイオニアです。

管理職が部下の潜在能力を引き出すための「コーチング型マネジメント」を体系的に学ぶことができます。1on1の質を高め、対話を通じた組織文化を醸成したい企業に最適です。

- 特徴:

⚫︎部下の潜在能力を引き出すための「コーチング型マネジメント」を体系的に学ぶことができる

⚫︎現場で使えるコーチングスキルを習得できる - こんな企業におすすめ:

⚫︎1on1が形骸化している、またはこれから導入したい

⚫︎部下の主体性を引き出すマネジメントに切り替えたい

⚫︎対話を通じたポジディブな組織文化を醸成したい

7. 株式会社ウィルシード

(ホームページ:https://www.willseed.co.jp/)

株式会社ウィルシードは、ビジネスゲームやシミュレーションを用いた「体験型研修」に強みを持つ会社です。

座学で学ぶだけでなく、楽しみながら実践的にマネジメントを疑似体験することで、深い気づきと学びを得られます。チームビルディングや主体性の醸成を重視する企業におすすめです。

- 特徴:

⚫︎ゲームやシュミレーションを通じて、楽しみながら主体的に学ぶことができる

⚫︎マネジメントの難しさやチームで成果を出す喜びをリアルな擬似体験を通じて学ぶことができる - こんな企業におすすめ:

⚫︎管理職が研修で受け身で、参加意欲が低い

⚫︎チームとしての一体感が不足しており、部門間の連携を強化したい

⚫︎座学よりも実践を通じて学ぶことを重視したい

中小企業の管理職が学ぶべき3つの必須スキル

では、具体的に中小企業の管理職は何を学ぶべきなのでしょうか。

数あるスキルの中でも、組織の成果を最大化し、部下との信頼関係を築く上で土台となる3つの必須スキルを解説します。

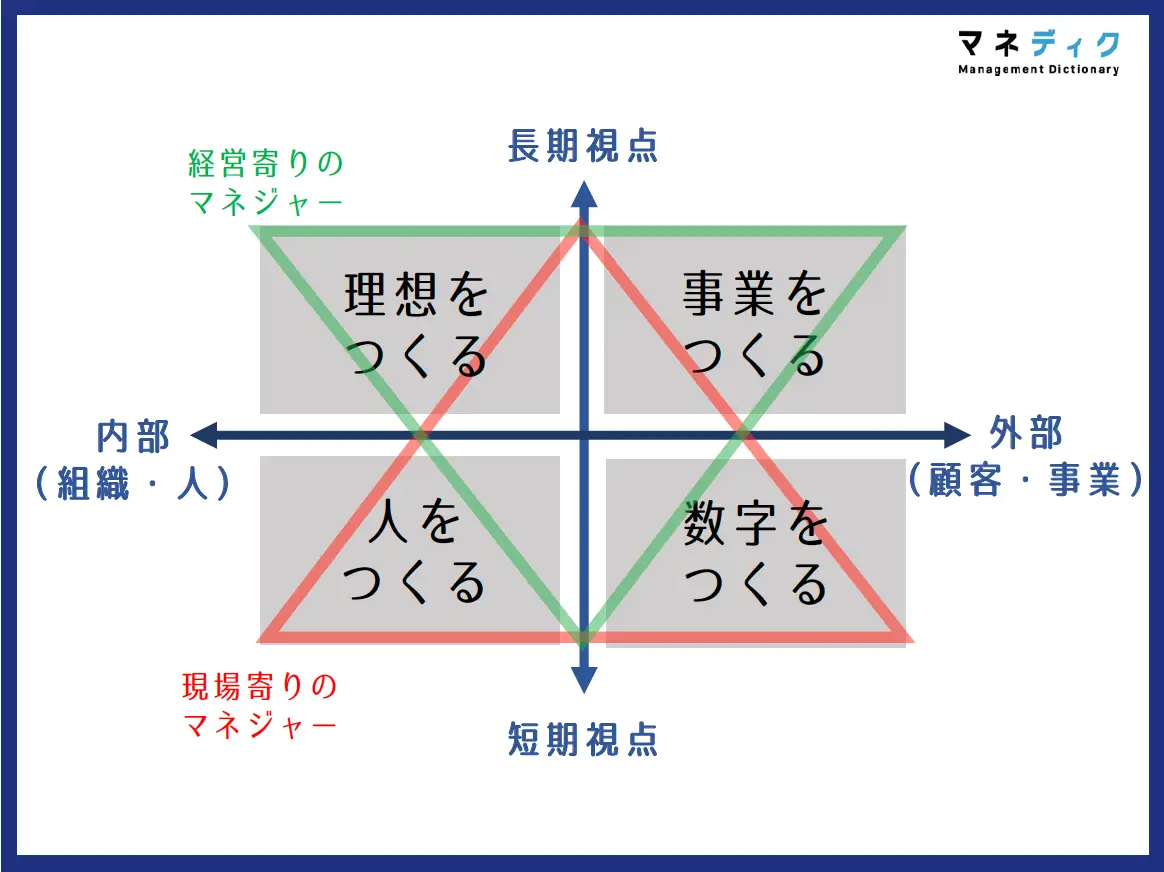

スキル1:目標達成に導く「マネジメントの基本」

管理職の最も基本的な役割は、チームの目標を達成することです。

そのためには、会社の目標をチームや個人の具体的な行動レベルにまで落とし込む「目標設定」、計画通りに進んでいるかを確認し軌道修正する「進捗管理」、そして成果を正しく評価し次へと繋げる「評価」という一連のマネジメントサイクルを回すスキルが不可欠です。

具体的には、マネージャーは事業と組織の両方を見渡す「4象限の視界」を持つ必要があります。

多くの管理職は目先の「数字を作ること(短期的な事業)」に集中しがちですが、それだけでは「人を作ること(短期的な組織)」がおろそかになり、長期的な成長の足かせとなります。例えば、「売上拡大」と「サービス品質の担保」という葛藤に直面した際、どちらかを諦めるのではなく、両立を目指す「アンド志向」で向き合い、業務プロセスの改善や新たな工夫を生み出すサイクルを回し続けることが、マネジメントの基本です。

スキル2:「GROWモデル」を活用した実践的な1on1とフィードバック

部下の主体性を引き出し、成長を支援するためには、質の高いコミュニケーションが欠かせません。

特に1on1ミーティングは、そのための重要な機会です。そこでおすすめしたいのが、「GROWモデル」という対話のフレームワークです。

【GROWモデル】

⚫︎Goal(目標):

「この1on1で何について話したい?」「理想の状態は?」

⚫︎Reality(現実):

「今、何が起きている?」「具体的にどんな状況?」

⚫︎Options(選択肢):

「その理想に近づくために、どんな選択肢がある?」

⚫︎Will(意志):

「明日から具体的に何をする?」

このフレームワークに沿って対話を進めることで、管理職は単に指示を出すのではなく、部下自身に考えさせ、自発的な行動を促すことができます。

年上の部下や反発しがちな部下との対話においても、相手の意見を尊重し、共に解決策を探る姿勢を示すことで、信頼関係を築くきっかけになります。

スキル3:生産性を最大化する「チームビルディング」

管理職の仕事は、個々の能力を足し算するだけではありません。

チームとしての一体感を醸成し、1+1が3にも4にもなるような相乗効果を生み出す「チームビルディング」も重要なスキルです。

そのためには、メンバーが安心して本音を話せる「心理的安全性」の高い環境を作ることが不可欠です。

しかし、ただ居心地が良いだけの「緩い職場」では、成長意欲の高い社員は去っていきます。

重要なのは、「心理的安全性」と、社員が成長実感を得られる「キャリアの安全性」を両立させることです。 具体的には、管理職はメンバーの意見を尊重し、存在を承認する一方で、時には彼らのキャリアのために厳しいフィードバックも行う必要があります。この厳しいが愛情のある環境こそが、挑戦を恐れず、活発な意見交換が行われる強いチームを作り、結果として生産性を最大化させることに繋がります。

【3つのポイント】中小企業の管理職研修の選び方

数多く存在する管理職研修の中から、自社に最適なものを選ぶにはどうすればよいのでしょうか。

ここでは、研修選びで失敗しないための3つの重要なポイントを解説します。

ポイント1:自社の課題と目的に合っているか

最も重要なのは、研修を導入する目的を明確にすることです。

「新任管理職の立ち上がりを支援したいのか」

「ベテラン管理職の意識改革を促したいのか」

「部門間の連携を強化したいのか」など、自社が抱える具体的な課題を特定しましょう。

「流行っているから」「他社が良いと言っていたから」という理由だけで選ぶのは危険です。自社の成長フェーズや組織文化、管理職の現状に合致したプログラムでなければ、せっかくの研修も効果は半減してしまいます。

ポイント2:学んで終わらない「実践的」な内容か

知識をインプットするだけの座学研修では、現場の行動はなかなか変わりません。

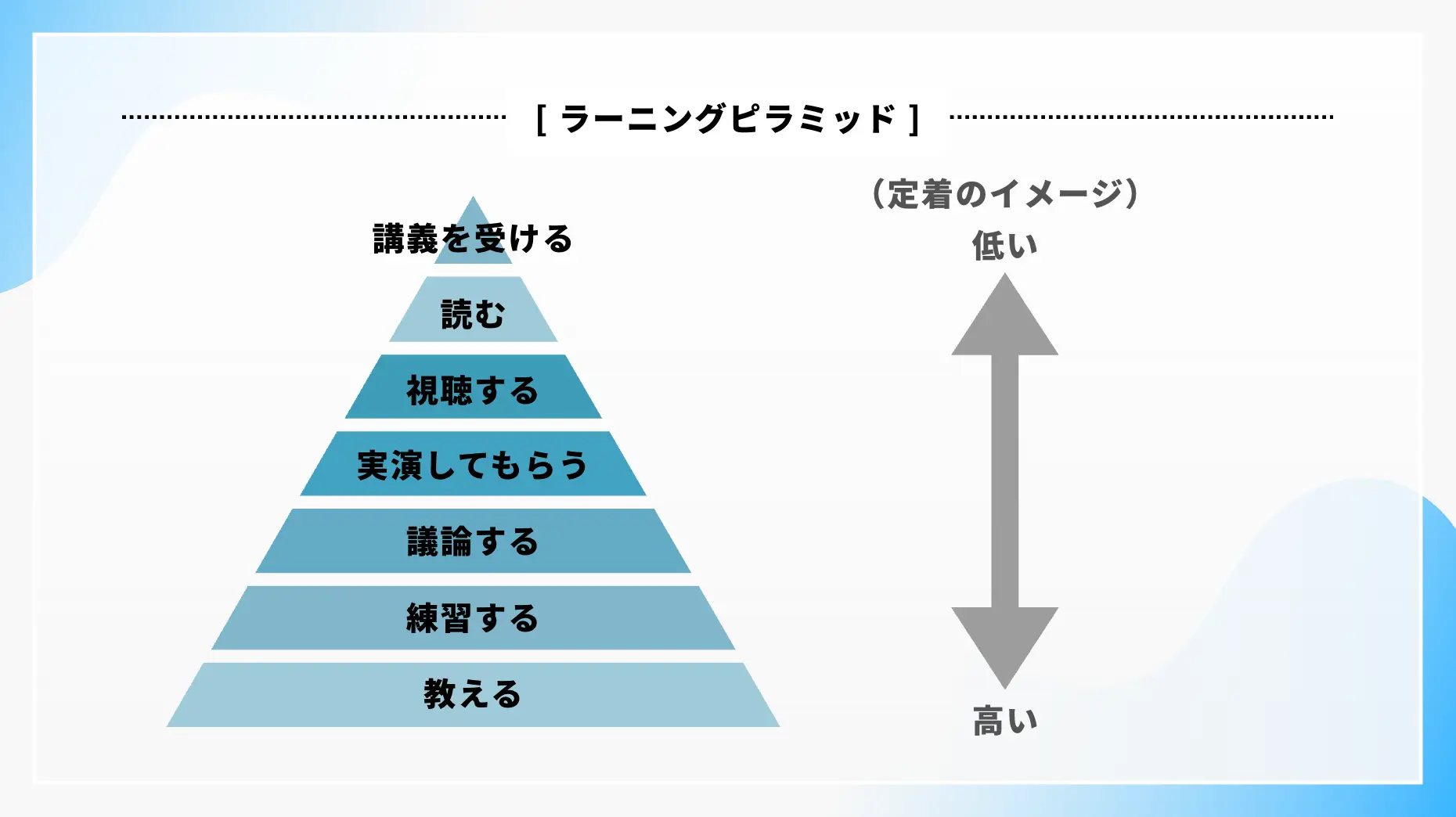

研修を選ぶ際は、ラーニングピラミッドに沿って、ケーススタディやロールプレイング、グループディスカッションなど、受講者が主体的に考え、アウトプットする機会が豊富に用意されているかを確認しましょう。

「研修で学んだことを、明日から自分のチームでどう活かすか」を具体的にイメージできるような、実践的なプログラムこそが、組織への浸透も早く、費用対効果の高い研修と言えます。

ポイント3:SaaS等で「実践度」を可視化し、定着させる仕組みがあるか

研修で最も陥りがちな失敗が、「やりっぱなし」で終わってしまうことです。

研修直後は意欲が高まっていても、日々の業務に追われるうちに学びが忘れ去られ、行動変容に至らないケースは少なくありません。

この問題を解決するためには、研修後のフォローアップ体制が不可欠です。

例えば、SaaSツールなどを活用し、「研修で学んだスキルを、どのくらい現場で実践できているか」を可視化し、上長が定期的にフィードバックする。このような、学びを定着させる「仕組み」が用意されているかどうかが、研修の成否を分ける重要なポイントになります。

中小企業の管理職研修に関するよくある質問

Q1. 管理職研修にかけられる費用が限られています。助成金は使えますか?

A. はい、活用できる可能性があります。

厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」など、企業の研修費用を一部補助する制度があります。対象となる研修内容や条件が細かく定められているため、社会保険労務士などの専門家や、助成金申請に詳しい研修会社に相談することをおすすめします。

▼人材開発支援助成金に関してはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

Q2. オンラインの管理職研修でも効果はありますか?

A. 効果は十分に期待できます。

オンライン研修は、場所や時間の制約が少なく、多忙な管理職でも参加しやすいという大きなメリットがあります。効果を最大化するためには、一方的な講義だけでなく、グループワークやディスカッションなど、受講者同士が双方向でやり取りできるプログラムを選ぶことが重要です。

Q3. 研修を受けさせたがらない管理職をどう説得すれば良いですか?

A. まずは、なぜ研修が必要なのか、その背景にある会社の課題や期待を丁寧に伝えることが大切です。また、「研修は評価のためではなく、あなた自身の成長と成功をサポートするためのものだ」というメッセージを伝え、研修が本人にとっても有益であることを理解してもらいましょう。研修内容を事前に共有し、本人の意見を聞くことも有効です。

まとめ:未来への投資として、今こそ管理職研修を

本記事では、中小企業にこそ管理職研修が必要な理由から、学ぶべきスキル、そして失敗しない研修の選び方までを解説しました。

変化の激しい時代において、管理職の育成はもはや後回しにできる課題ではありません。

何度もお伝えしているように、管理職研修をはじめとする人材育成は、会社の未来を左右する最も重要な「投資」です。

また、本記事で解説したように、中小企業の管理職研修で最も重要なのは、学びを「やりっぱなし」にせず、現場での実践に繋げることです。

特に、研修後の行動変容を可視化し、学習を仕組み化したいとお考えの経営者・人事責任者の方は、本記事でも紹介した「マネディク」の詳細資料もぜひご覧ください。

貴社の課題解決に繋がる、具体的なヒントが見つかるはずです。