ナレッジマネジメントはもう古い?組織の属人化を防ぐ最新の手法を徹底解説

「ナレッジマネジメントは古い」は本当?結論、古いのは”やり方”だけ

「ナレッジマネジメントはもう古い、時代遅れだ」という声をよく耳にすることがあります。

しかし、結論から言えば、それは半分正解で半分間違いです。古くなったのはナレッジマネジメントという概念そのものではなく、その”やり方”です。

多くの企業で、かつて導入されたツールが誰も更新しない「情報の保管庫」と化し、形骸化している現状が、「ナレッジマネジメントは古い」という印象を生み出しているのです。

そもそもナレッジマネジメントとは?

改めてナレッジマネジメントについて解説をすると、社員一人ひとりが持つ知識、スキル、経験といった目に見えない「暗黙知」を、組織全体で共有・活用できるマニュアルやデータなどの「形式知」へと変換し、組織全体の知的生産性を向上させる経営手法を指します。

単なる情報共有ツールを導入することではなく、個人の能力を組織の力に変え、持続的な成長を実現するための仕組みづくりそのものが、ナレッジマネジメントなのです。

具体的な手法・ツールには、以下のようなものがあります。

【ナレッジマネジメントの具体的な手法・ツール】

- 社内Wiki: NotionやConfluenceのように、業務マニュアルや議事録などを誰もが編集・閲覧できる形で蓄積する手法です。

- ファイル共有システム: Google DriveやSharePointを活用し、文書や資料を体系的に整理・保管します。

- 社内SNS/ビジネスチャット: Slackなどを通じて、日常のコミュニケーションの中に埋もれがちな有益な情報を共有します。

これらのツールは、それぞれに特徴があり、組織の目的や文化に合わせて適切に使い分けることが重要です。

ナレッジマネジメントの本質的な目的とは?

そもそも、ナレッジマネジメントの本来の目的を再確認しましょう。それは単に情報を蓄積することではありません。

本質的な目的は、社員一人ひとりが持つ知識や経験といった「暗黙知」を、組織全体で共有・活用できる「形式知」へと変換し、組織の属人化を防いで知的生産性を向上させることにあります。

これは、特定の社員のスキルに依存する「属人化」を防ぎ、再現性のある形で組織が成長し続けるための、極めて重要な経営活動です。この目的の重要性は、変化の激しい現代において、むしろ増していると言えるでしょう。

なぜ、かつてのやり方は通用しなくなったのか

では、なぜ過去のやり方は通用しなくなったのでしょうか。

主な原因は、ビジネス環境と働き方の劇的な変化にあります。

- 情報の保管庫と化したツール: 従来のツールは、情報を「貯める」ことには長けていても、「活かす」ための設計が不十分でした。結果として、検索しにくい、更新が面倒といった理由で使われなくなり、情報が陳腐化してしまったのです。

- 変化のスピード: 市場の変化が加速し、紙の資料や複雑な階層のファイルサーバーでは、必要な情報へスピーディーにたどり着くことが困難になりました。「〇〇さんに聞いた方が早い」という状況は、組織として非効率の極みです。

- 働き方の多様化: リモートワークが普及し、社員が同じ場所で働く前提が崩れました。これにより、これまで自然発生的に行われていた口頭での情報共有が減少し、意図的にナレッジを共有する仕組みの重要性が高まっています。

これらの変化に対応できない旧来のやり方こそが、「古い」ナレッジマネジメントの正体なのです。

ナレッジマネジメントが「古い」と言われてしまう3つの理由

あなたの会社でも、このような光景に心当たりはないでしょうか。ここでは、多くの企業が陥りがちな「古い」と言われるナレッジマネジメントの典型的な3つの理由を解説していきます。

理由1:ツールが「情報の保管庫」となり形骸化している

最もよくある失敗が、ツール導入そのものが目的化してしまうケースです。

高機能なツールを導入したものの、社員がその価値を理解せず、入力する手間ばかりが負担になる。結果、一部の社員しか使わなくなり、最新の情報は更新されず、誰も見向きもしないただの「情報の保管庫」となります。

これは、経営者から見れば「投資の失敗」、現場から見れば「無駄な業務」でしかなく、ナレッジマネジメントへの不信感を募らせる最大の原因です。

理由2:優秀な個人の“思考”まで共有できず、ノウハウが属人化する

これまでのナレッジマネジメントが古いと言われる理由の2つ目は、ツールだけでは優秀な個人の“思考”まで共有できず、ノウハウが属人化するからです。

ナレッジマネジメントツールは、手順書や報告書のような「形式知」の共有は得意ですが、優秀な人材が持つ「なぜその判断をしたのか」という背景や、「どのような思考プロセスを辿ったのか」といった、より深いレベルの「暗黙知」を完全に共有することは極めて困難です。

結果として、キーマンの知見は表面的な情報しか伝わらず、その本質的な考え方や判断基準は当人の頭の中に留まり続けます。

これでは、他の社員はノウハウを正しく学ぶことができず、組織全体のスキルアップには繋がりません。退職や異動があれば、その貴重な知的資産は完全に失われてしまうのです。

理由3:情報が整理されておらず「探す時間」がコストになっている

これまでのナレッジマネジメントが古いと言われる理由の3つ目は、情報が整理されておらず、結局「探す時間」がコストになっているからです。

「あのプロジェクトの資料、どこだっけ?」

社内のあちこちで、こんな会話が日常的に繰り返されていませんか?

情報がファイルサーバーや各個人のPCに散在し、必要な情報を探すのに毎日10分、20分と費やしているとしたら、それは組織全体で莫大な時間を浪費していることになります。

この「探す時間」という目に見えないコストが、組織の生産性を静かに蝕んでいきます。

これからのナレッジマネジメントの新常識「SECIモデル」とは?

古いナレッジマネジメントが失敗したのは、知識を静的な「モノ」として保管庫に貯め込もうとしたからです。これからの時代に求められるのは、知識を組織の中で絶えず生み出し、育て、進化させていく動的な「プロセス」です。

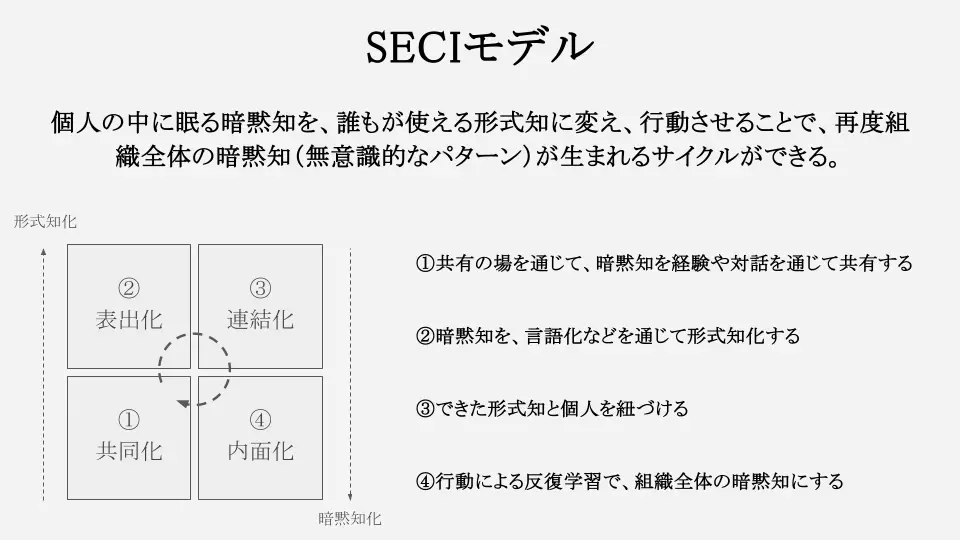

その核心となるのが、経営学者・野中郁次郎氏が提唱した「SECI(セキ)モデル」という、組織的知識創造のフレームワークです。

これは、個人の頭の中にある経験や勘といった「暗黙知」が、組織全体で活用できる資産「形式知」へと昇華し、再び個人の力となっていく一連のサイクルを示したものです。

このサイクルを意識的に回し続けることこそ、組織が学び続ける「学習する組織」へと進化する鍵となります。

以下で、最新のナレッジマネジメントをおこなっていくうえで重要なSECIモデルについて、詳しく解説していきます。

個人の「暗黙知」が組織の「知的資産」へと昇華する4つのプロセス

SECIモデルは、以下の4つのプロセスを順番に、そして繰り返し循環させることで、組織の知識を螺旋状に増幅させていきます。

① 共同化(Socialization)- 体験を共有し、共感する場

最初のステップは、個人の「暗黙知」を他者と共有する「共同化」です。

これは単なる情報伝達ではありません。OJTで先輩の動きを見て学ぶ、雑談の中からプロジェクトのヒントを得るなど、同じ時間や空間を共有し、体験を通じて共感し合うプロセスです。

トップ営業の商談に同行し、顧客との間の絶妙な空気感や、言葉にならない駆け引きを肌で感じる。これが共同化の本質です。この段階では、言語化できない感覚的な知が、人と人の間で移転していきます。

② 表出化(Externalization)- 暗黙知を言葉にする対話の場

次に、共有された「暗黙知」を、誰もが理解できる「形式知」へと変換するのが「表出化」です。

これはSECIモデルの中で最も困難かつ重要なプロセスと言えます。なぜなら、職人の「勘」やデザイナーの「ひらめき」を、論理的な言葉や図、数式で表現し直す必要があるからです。

「なぜ、あの場面であの一言を発したのか?」といった深い対話を通じて、思考のプロセスを言語化したり、コンセプトを分かりやすいスローガンにしたりする活動がこれにあたります。この創造的な対話がなければ、暗黙知は個人のものに留まってしまいます。

③ 連結化(Combination)- 形式知を組み合わせ、新たな価値を創造する場

「表出化」によって生まれた「形式知」を、既存の様々な「形式知」と組み合わせ、新たな知識体系を創造するプロセスが「連結化」です。

例えば、複数の営業チームから集まった成功事例(形式知)を分析し、共通のパターンを見つけ出して「成約率を高めるための標準提案プロセス」という新しいマニュアル(新たな形式知)を作成するような活動です。

社内データベースの構築や、複数のレポートを統合した経営分析資料の作成など、ITツールが最も活躍するのがこの段階です。

④ 内面化(Internalization)- 実践を通じて、組織の知を自分事にする場

最後に、「連結化」によって体系化された「形式知」を、個人が実践を通じて自分のものにしていくのが「内面化」です。

新しい営業マニュアルを読み、ロールプレイングを繰り返し、実際の現場で試行錯誤する。このプロセスを通じて、組織の「形式知」は個人の血肉となり、より高いレベルの「暗黙知」として体得されます。

そして、その成長した個人が、再び「共同化」のプロセスで新たな知見を共有することで、組織の知識創造サイクルは、より高い次元へと進化していくのです。

SECIモデルを回し続けるための「場(Ba)」という考え方

この4つのプロセスを円滑に進めるためには、それぞれに適した「場(Ba)」、つまり物理的、仮想的、心理的な環境が必要です。

- 共同化の場(創出の場): 雑談やランチ、フリースペースなど、偶発的な出会いや対話が生まれる物理的な空間。

- 表出化の場(対話の場): 心理的安全性が確保された会議室や、集中して議論できるオフサイトミーティングなど。

- 連結化の場(サイバーの場): 社内Wikiやチャットツール、データベースなど、誰もが必要な情報にアクセスできる仮想空間。

- 内面化の場(実践の場): OJTや研修、実際のプロジェクトなど、学んだ知識を試すことができる業務環境。

このように、意図的に「場」を設計することが、SECIモデルを組織文化として根付かせるためには不可欠なのです。

ここまで解説してきたSECIモデルですが、多くの成長企業が「理論は理解できても、実践に移せない」という壁に直面します。特に、「表出化(暗黙知の言語化)」や、それを促す「場」の設計は、組織開発の専門的な知見がなければ非常に困難です。

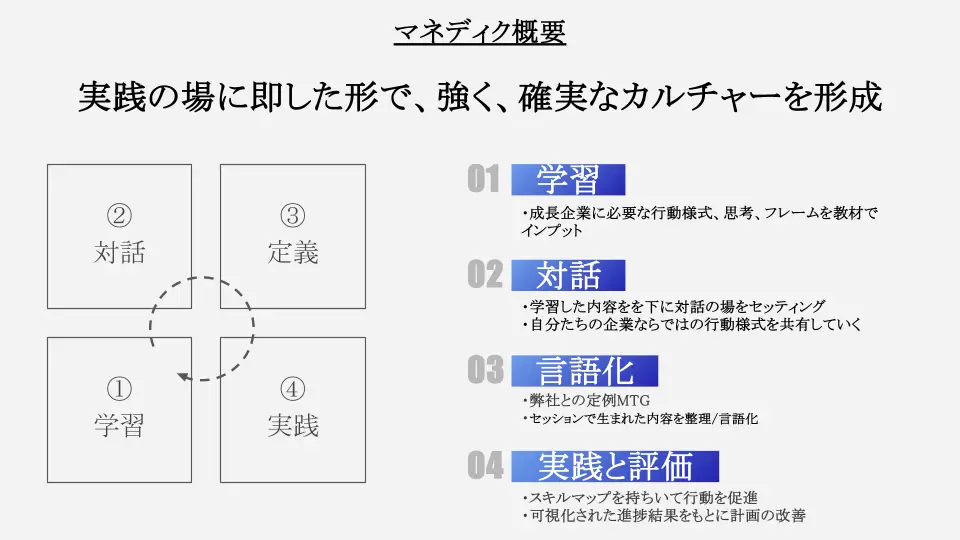

私たちマネディクは、300社以上の急成長企業をご支援してきた実績を基に、貴社の状況に最適化された形でSECIモデルのサイクルを回す「仕組み」を構築します。私たちの支援は、単なる研修ではありません。「学習」→「対話」→「言語化」→「実践と評価」というサイクルを組織に根付かせ、持続的に学び続けるカルチャーそのものを創り上げます。

一過性の研修ではなく、予測不可能な時代を勝ち抜くための「強い組織カルチャー」を根付かせたいとお考えの経営者・人事責任者の方は、ぜひ一度、私たちの具体的な支援内容をまとめたサービス資料をご覧ください。

最新のナレッジマネジメントに向けた具体的な4つのステップ

「SECIモデル」の詳細を理解したところで、具体的に何から始めればよいのでしょうか。

ここでは、古いナレッジマネジメントから脱却するための、実践的な4つのステップを紹介します。

Step1:目的の明確化 - 何のためにナレッジを共有するのか?

最も重要なのが、この最初のステップです。

「なぜ、我々はナレッジを共有するのか?」という目的を、経営者から現場の社員まで、全員が腹落ちするレベルで共有することから始めましょう。

- 「新人教育の期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮するため」

- 「顧客からの問い合わせ対応時間を平均20%削減するため」

- 「営業部門の成約率を5%向上させるため」

このように、目的が具体的であるほど、その後の施策はブレなくなり、社員の協力も得やすくなります。

Step2:小さな成功体験 - まずはチーム単位でスモールスタート

いきなり全社で大々的な改革を始めるのは得策ではありません。失敗のリスクが高く、頓挫した際のダメージも大きいからです。

まずは、最も課題意識が高く、協力的な特定のチームや部署でスモールスタートを切りましょう。

そこで「ナレッジ共有をしたら、こんなに業務が楽になった」「〇〇さんのノウハウのおかげで目標達成できた」といった小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

その成功事例が、やがて全社へと波及していくのです。

Step3:仕組み化 - 1on1や日報への組み込み

ナレッジ共有を「特別な業務」にしてはいけません。

社員が日常的に行っている業務の中に、自然な形で組み込むことが成功の秘訣です。

例えば、

- 1on1ミーティング: 上司が部下に対して「最近、何か新しい発見や学びはあった?」と問いかけることを習慣化する。

- 日報/週報: 「今週得た学び・ノウハウ」という項目を追加し、記入を必須にする。

- 会議のアジェンダ: 会議の冒頭5分を「ナレッジ共有タイム」として設定する。

このように、既存のワークフローに統合することで、文化として定着しやすくなります。

Step4:ツール選定 - 企業の成長フェーズに合わせた選び方

目的を明確にし、文化醸成の土台を整えた上で、ようやくツールの選定に入ります。

ツールはあくまで目的を達成するための手段です。自社の規模や成長フェーズに合わせて、最適なものを選びましょう。

- 使いやすさ: ITリテラシーが高くない社員でも直感的に使えるか?

- 検索性: 必要な情報にストレスなくたどり着けるか?

- 連携性: 普段使っているチャットツールなどと連携できるか?

これらの視点を持ち、無料トライアルなどを活用して、現場の社員の意見を聞きながら慎重に選定することが重要です。

【フェーズ別】最新ナレッジマネジメントツールおすすめ3選

ここでは、企業の成長フェーズ別におすすめのツールのタイプを紹介します。

スタートアップ向け:手軽に始められる情報ストック型ツール

アーリーフェーズのスタートアップ企業では、手軽に始められる情報ストック型ツールがおすすめです。

| 特徴 | シンプルな機能で、誰でも簡単に情報を書き留め、共有できる。Markdown記法に対応しているものが多く、ドキュメント作成がしやすい。 |

| 代表的なツール例 | Notion, esa, DocBase |

| 選び方のポイント | まずは「書く・残す」を習慣化することが最優先。多機能さよりも、導入の手軽さとコストを重視すべき。 |

成長期向け:部署間連携を強化するコラボレーション型ツール

従業員が30人、50人、100人と成長を続けている成長企業は、複数部門が生まれてくる時期なので、部門間連携を強化するコラボレーション型ツールがおすすめです。

| 特徴 | 社内Wiki機能に加え、ファイル共有やプロジェクト管理、コミュニケーション機能などを統合。部署を横断した情報連携を活性化させる。 |

| 代表的なツール例 | Confluence, Microsoft 365 (SharePoint), Google Workspace |

| 選び方のポイント | 「情報のサイロ化」を防ぐことが課題となるフェーズ。既存の業務システムとの連携性や、権限管理の柔軟性が重要になります。 |

大企業向け:高度な検索性とセキュリティを両立する統合型ツール

従業員も数千人・数万人規模で事業展開が多岐にわたる大企業では、高度な検索性とセキュリティを両立する統合型ナレッジマネジメントツールがおすすめです。

| 特徴 | 社内に散在する様々なシステムの情報を横断的に検索できるエンタープライズサーチ機能を持つ。厳格なセキュリティ要件や内部統制に対応。 |

| 代表的なツール例 | Lumapps, Unipos (社内SNS型) |

| 選び方のポイント | 膨大な情報の中から、いかに的確な知識を引き出すかが鍵。AIによるサジェスト機能や、専門家を探し出す機能など、高度な検索支援機能が求められます。 |

まとめ|古いナレッジマネジメントを卒業し、変化に強い組織へ

本記事では、「ナレッジマネジメントは古い」という誤解を解き、その本質的な目的から、失敗の根本原因、そして現代における新しいアプローチまでを解説してきました。

重要なのは、ナレッジマネジメントを単なる「ツール導入プロジェクト」として捉えないことです。それは、社員が安心して知識を共有できる文化を育み、個人の学びを組織の力へと変える、継続的な組織開発活動に他なりません。

VUCA、AIの台頭、労働人口減少など、現代は最も経営難易度が高いフェーズへ突入しています。このような荒波を乗り越え続ける企業には、共通して「カルチャー」という揺るぎない指針が存在します。

もし、貴社が「学習する組織」への変革を本気で目指しているのであれば、ぜひ一度、私たちマネディクにご相談ください。貴社の組織課題に合わせた、具体的な解決策をご提案します。

▼サービス資料の無料ダウンロードはこちら