OJTに余裕がない原因と明日から実践できる解決策|担当者の負担を減らし新人を即戦力化するコツ

「OJTに余裕がない」はなぜ起こる?多くの企業が陥る3つの原因

OJTに十分な時間を割けないという悩みは、多くの企業、特に成長フェーズにある企業で共通して見られる課題です。この問題は、担当者個人の能力や意欲だけで解決できるものではなく、背景には構造的な原因が存在します。

自社の状況を客観的に把握するためにも、まずは代表的な3つの原因を見ていきましょう。

原因1:OJT担当者個人の業務量が多すぎる

最も直接的な原因は、「OJT担当者自身の業務負荷」です。

特に、プレイングマネージャーとして自身の業務目標も抱えている場合、通常業務と育成業務の両立は極めて困難になります。

日中は会議や自身のタスクに追われ、新人からの質問に十分に対応できない。結果として、OJTが形骸化し、新人を放置する形になってしまうのです。これは担当者の責任感の欠如ではなく、物理的なリソース不足という構造的な問題です。

原因2:育成の仕組みやマニュアルが整備されていない

OJTがOJT担当者の経験や感覚に依存している、いわゆる「属人化」した状態も、余裕をなくす大きな原因です。教えるべき内容や基準が明確でないため、担当者は「何をどこまで教えるべきか」を手探りで進めることになります。

また、業務マニュアルが整備されていない、あるいは古くて実態に合っていない場合、同じ内容を何度も口頭で説明する必要が生じ、担当者の負担はさらに増大します。これでは、育成の質にばらつきが出るだけでなく、非効率なOJTに多くの時間が奪われてしまいます。

原因3:会社全体で人材育成への意識が低い

経営層や組織全体が、人材育成を「緊急ではないが重要な業務」ではなく、「緊急ではないし、重要でもない業務」と捉えているケースも少なくありません。短期的な売上や成果が優先され、育成が後回しにされる文化が根付いてしまっているのです。

このような環境では、OJT担当者も育成業務の優先順位を上げづらく、自身の通常業務を優先せざるを得ません。OJTが評価制度に組み込まれていない場合、その傾向はさらに強まります。OJTが機能不全に陥るのは、担当者個人の問題ではなく、会社全体の文化や制度が影響しているのです。

では、これらの原因を放置すると、具体的にどのような問題につながるのでしょうか。次に、OJTが機能しないことによる3つの深刻なリスクを解説します。

OJTが機能しないまま新人を放置する3つの深刻なリスク

「忙しいから仕方ない」とOJTが機能しない状況を放置することは、将来的に企業へ深刻なダメージを与えます。

短期的な視点では見えにくいかもしれませんが、育成の停滞は確実に組織を蝕んでいきます。

ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。

リスク1:新人の早期離職と採用コストの増大

放置されていると感じた新人は、「自分は期待されていないのではないか」「右も左も分からない」という不安や孤独感を募らせ、エンゲージメントが著しく低下します。成長を実感できない環境は、キャリア形成への焦りを生み、結果として早期離職という最悪の選択につながる可能性が非常に高くなります。

一人の新人が離職すると、それまでにかかった採用コストや教育コストが無駄になるだけでなく、新たな人材を採用するための追加コストが発生します。人が定着しない組織は、常に採用と教育にリソースを割かれ続けるという、大きな損失を被ることになります。

リスク2:業務の属人化とチームの生産性低下

新人への技術や知識の継承が滞ることは、業務の属人化を加速させます。OJT担当者や一部のベテラン社員しか対応できない業務が増え、その担当者が不在の際に業務が完全にストップしてしまう、という事態を招きます。

これは、チーム全体の業務効率を著しく低下させるだけでなく、担当者への過度な負担集中というリスクも生み出し、育成の失敗は新人だけの問題ではなく、チーム全体のパフォーマンスを悪化させるのです。

リスク3:組織全体の成長がストップしてしまう

人材育成は、未来への投資です。新人が育たないということは、次世代のリーダーや中核人材が生まれないことを意味します。新人の立ち上がりの遅れは、短期的には売上目標の未達といった事業計画への直接的な影響を及ぼし、長期的には組織の新陳代謝を停滞させます。

事業を拡大しようにも、それを担う人材が不足していては、計画は絵に描いた餅で終わってしまいます。人材育成の停滞は、事業成長の最大のボトルネックとなり、最終的には組織全体の成長をストップさせてしまうのです。

とはいえ、特にベンチャー/成長企業の場合はOJTの重要性はわかっていつつも、リソースが足りず手が回らないといった現状があると思います。

外部の単発的な研修やサービスに頼るのも1つの手ですが、結局マネジメントや人材育成は企業フェーズや価値観によって求められる要件や手法がまったく異なります。そのため、社内で内製化できる体制を作らないと、ただ一般論を取り入れて終わることになりかねません。

マネディクは、まさにその「マネジメントや人材育成の内製化(自走)」を目的とした、これまでにない運用型の管理職研修サービスです。各社に合わせた実践的なプログラムと、SaaSによる実践度の可視化を通じて、貴社に「自走できる」育成体制を構築します。

【明日からできる】新人を即戦力化する「接し方」3つのコツ

OJT体制を根本的に変えるには時間がかかります。しかし、多忙な中でもOJT担当者が少し意識を変えるだけで、新人の成長を大きく促進することは可能です。

ここでは、マネジメントの原理原則に基づいた、明日からすぐに実践できる新人を即戦力に近づけるための「接し方」のコツを3つ紹介します。

コツ1:具体的で成長につながる目標を共有する

忙しい時ほど、行き当たりばったりの指示になりがちです。これを防ぐために、たとえ5分でも良いので、1日の業務開始時に「今日は、この業務をこのレベルまでできるようになること」といった具体的なゴールを共有しましょう。

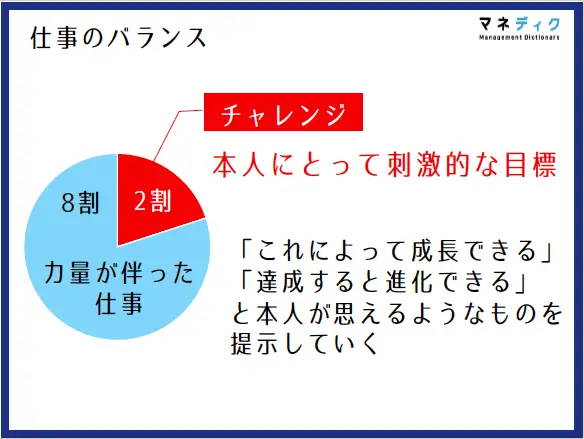

その際に重要なのが、「仕事のバランス」です。新人に任せる仕事は、すでに力量が伴っている「守りの仕事」が8割、そして本人にとって少し挑戦的で「達成すると成長できる」と感じられるような「攻めの仕事」が2割、というバランスを意識することが、モチベーションを引き出す上で効果的です。

本人にとって刺激的な目標を設定する際に役立つのが、目標設定のフレームワーク「SMARTの法則」です。

例えば、コミュニケーション能力を高めよう」といった抽象的な目標ではなく、「今日の15時の商談で、議事録を一人で完璧に取れるようになろう」というように、「SMARTの法則」を意識した目標を設定することが、新人の成長を引き出す上で極めて重要です。

| 「SMARTの法則」 | |

|---|---|

曖昧でない(Specific) | 具体的にイメージできること |

| 計測可能(Measurable) | 明確に振り返れること |

| 実現可能(Achievable) | 適切な難易度であること |

| 関連性(Realistic) | 組織目標と接続されているか |

| 期日(Time-bound) | 期限が設定されていること |

コツ2:業務を分解し、小さなステップで任せる

新人に仕事を任せても、結局意図と違うことをされ、手直しに時間がかかったりして、「自分でやった方が早い」と感じてしまうことはありませんか?

この問題の根本原因は、仕事の「任せ方」にあります。

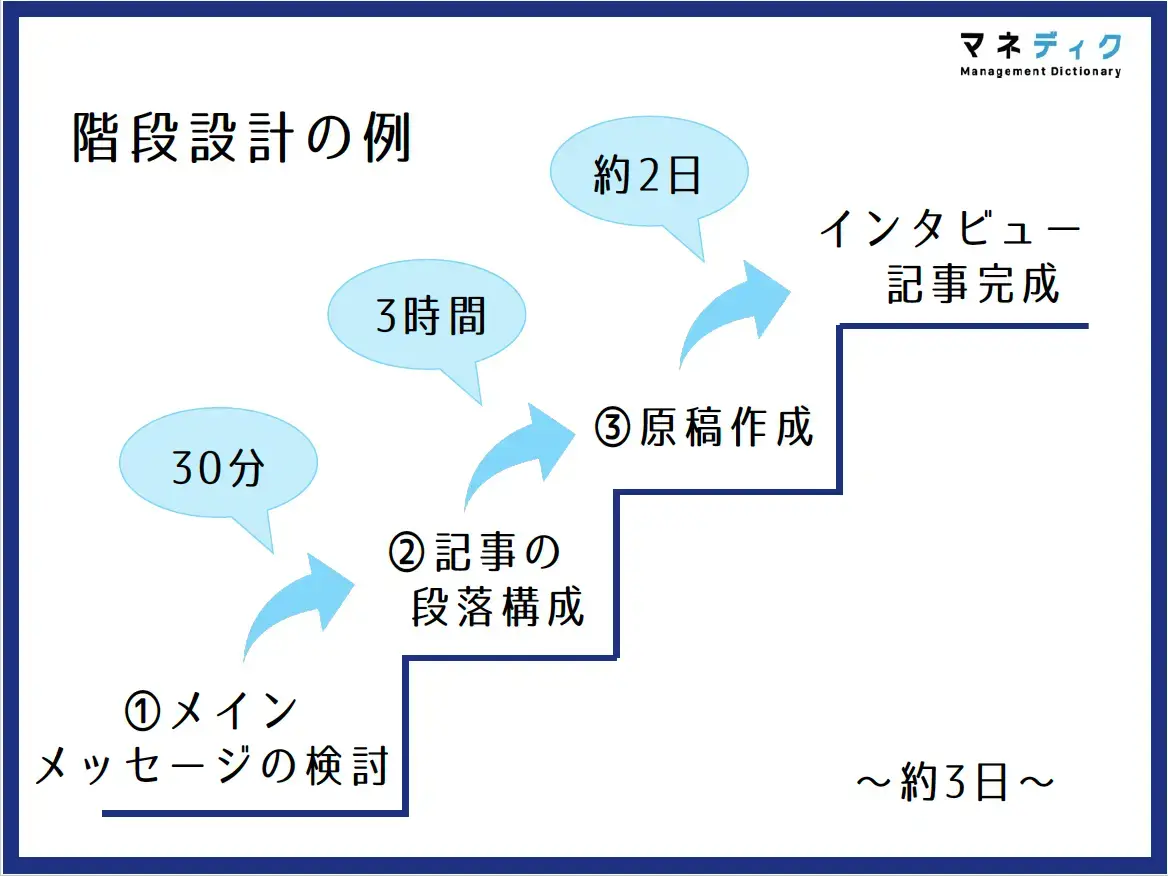

解決策は、いきなり大きな仕事を丸投げするのではなく、「繊細に任せる」ことです。これは、最終的なゴールまでの道のりをいくつかの小さなステップに分解し、新人の能力に合わせて段階的に任せていく手法で、「階段設計」とも呼ばれます。

例えば「インタビュー記事の作成」という大きな仕事も、複数ステップに分解し、1ステップずつ任せていきます。

このように仕事を分解して任せることで、新人は無理なく業務を遂行でき、成功体験を積み重ねることができます。そして、担当者は一度に全てを教える負担から解放され、結果的に新人の「自分で考える力」を育てることにつながるのです。

コツ3:効果的なフィードバックで成長を加速させる

新人の成長には、適切なフィードバックが不可欠です。しかし、「褒める」だけのポジティブなフィードバックだけでは、本当の意味での成長にはつながりません。ここでは、ポジティブとネガティブ、両方のフィードバックを効果的に行うポイントを解説します。

ポジティブフィードバックのポイント

新人のモチベーションを高め、行動を強化するためには、できたことを絶賛かつ具体的に承認することが重要です。

- 絶賛する

△「良かったと思うよ。」

◎「本当によくやってくれたなと思う。正直驚いたレベルだよ!」 - 内容は具体的に

△「すごいね」

◎「あの場面でのあの一言が良かった」

ネガティブフィードバックのポイント

改善点を伝える際は、相手を追い詰めるのではなく、「より良くなるため」というスタンスで伝えることが大切です。

- 期待の表明

→まず「君には〇〇になってほしいと思っているから、あえて伝えるね」と、期待を伝えることで、相手は指摘を受け入れやすくなります。 - 立ち位置の明示

→「上司として、チームのために伝えなければならない」というように、なぜフィードバックをするのか、その立場や意図を明確にします。 - 主観で伝える

→「普通はこうだ」ではなく、「私は、こうすると良い方向に行くんじゃないかなと思うよ」というように、主観的な表現で伝えることで、相手への圧力を和らげます。 - 課題を明確にする

→感じたことを伝えた上で、「だから、〇〇の進め方について一度しっかり話し合う必要があると思っているんだ」と、具体的に改善すべき課題を提示します。 - 明確な意見を伝える

→「私は、仕事において〇〇は今のタイミングでは最も重要だと考えている」など、マネージャーとして大切にしている価値観や、なぜその課題が重要なのかを伝えます。 - 原因を決めつけない

→「なぜできなかったんだ」と問い詰めるのではなく、「何かやりにくい点があった?」と一緒に原因を考える姿勢を示すことが、信頼関係を築く上で重要です。 - きっかけにする/同意は求めない

→一度のフィードバックで全てを解決しようとせず、「私の考えは伝えたので、一度持ち帰って考えてみてほしい」と、本人が内省する「きっかけ」を提供することをゴールとします。

このような質の高いフィードバックを積み重ねることが、新人の主体性を育み、自律的な成長を強力に後押しするのです。

個人の接し方を工夫するだけでも大きな効果がありますが、問題の根本解決には組織的なアプローチが欠かせません。

次に、企業の成長を加速させるための、育成を「仕組み化」するステップを見ていきましょう。

OJTを仕組み化する3ステップ

個人の頑張りに依存するOJTには限界があります。企業の持続的な成長を実現するためには、誰が担当者になっても一定の質が担保される「育成の仕組み」を構築することが不可欠です。育成の仕組み化は、担当者の負担を軽減するだけでなく、新人教育の公平性を担保し、「配属先によって成長機会が違う」といった新人の不満を解消する効果もあります。

ここでは、そのための具体的な3つのステップを解説します。

STEP1: OJTの目的とゴールを全社で定義する

まず最初に行うべきは、

「何のためにOJTを行うのか」

「育成を通じて、新人にどのような状態になってほしいのか」

という目的とゴールを、経営層を含めた全社で定義し、共通認識を持つことです。

これが曖昧なままでは、各部署や担当者がバラバラの基準でOJTを進めてしまい、育成の質が均一化しません。会社のミッションやビジョンと紐づけた育成のゴールを設定することで、OJTが単なる業務指導ではなく、組織文化を継承する重要なプロセスとして位置づけられます。

STEP2:学習効果を最大化する研修プログラムを設計する

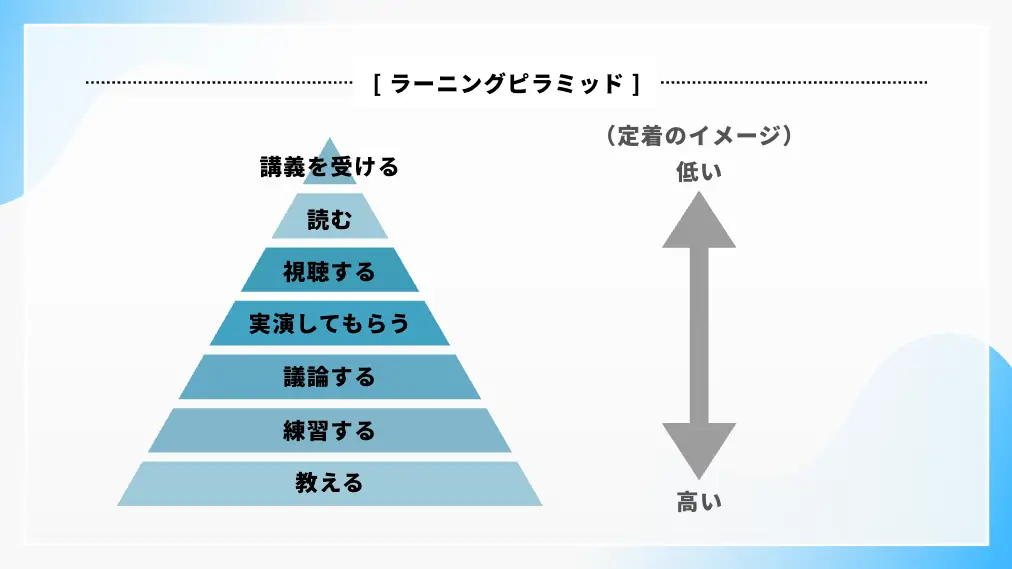

次に、定義したゴールから逆算し、効果的な研修プログラムを設計します。ここで重要なのは、「ラーニングピラミッド」に代表されるような、科学的根拠に基づいた学習理論を取り入れることです。

ただ動画教材を見るだけの受け身の学習(定着率5%)だけでなく、グループディスカッション(定着率50%)や、実際に他者へ教える経験(定着率90%)などをプログラムに組み込むことで、学びが実践に繋がる確率を飛躍的に高めることができます。

STEP3:SaaSツールで実践度を可視化・改善する

プログラムを設計したら、その実践度を客観的に評価し、改善していく仕組みを導入します。ここで有効なのが、SaaSなどのITツール活用です。

例えば、研修で学んだ項目をチェックリスト化し、SaaS上で自己評価と上長からのフィードバックを記録していくことで、育成の進捗がデータとして可視化されます。これにより、担当者は感覚ではなく、客観的なデータに基づいて個々の新人に合わせた指導を行うことが可能になり、育成のPDCAサイクルを高速で回すことができるのです。

ここまで、OJTの課題を解決するための具体的な方法を解説してきました。最後に、現場でよく聞かれる質問とその回答をまとめました。

OJTの「余裕がない」に関するよくある質問(FAQ)

OJTの現場では、日々さまざまな疑問や不安が生じます。ここでは、特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。

Q. 多忙な中でも、最低限これだけはやった方がいいことは何ですか?

A. 1日5分の「ゴール設定」と、最低でも週に1回15分の「振り返り(1on1)」です。毎朝その日のゴールを明確にし、週の終わりに「できたこと」「次に挑戦すること」を短時間でも対話する機会を持つことが、新人の孤立を防ぎ、成長の方向性を示す上で重要です。

Q. 新人が質問しづらい雰囲気です。どうすればいいですか?

A. まずはOJT担当者から「何か困っていることはない?」と積極的に声をかけることが有効です。

また、「毎日16時から15分間は質問タイムにする」など、質問専用の時間をあらかじめ設定することで、新人は心理的なハードルなく質問でき、担当者も業務を中断されるストレスを軽減できます。

Q. OJTで新人を放置してしまいました。今からでも改善できますか?

A. はい、改善できます。

まずは、「これまで十分に時間を取れず申し訳なかった」と率直に伝え、関係性をリセットすることが第一歩です。その上で、「これからは週に1回、必ず進捗を確認する時間を作ろう」といった具体的な行動の変化を示すことで、新人は再び信頼し、前向きに業務に取り組んでくれるようになります。

大切なのは、過去を悔いることより、未来の関わり方を変えることです。

まとめ:OJTの課題は「仕組み」で解決し、「実行できる組織」へ

本記事では、OJTに余裕がない原因から、担当者が明日からできる接し方のコツ、そして根本解決となる育成の仕組み化までを具体的に解説してきました。

最も重要なのは、OJTの課題を「担当者個人の頑張り」で解決しようとすることには限界があるということです。マネジメント層がプレイング業務に追われ、本来の仕事の一つであるはずの部下育成が後回しになり、結果として「びっくり退職」のような人材流出が起きてしまうのは、まさにこの問題の典型的な現れと言えるでしょう。

企業の持続的な成長は、管理職が部下育成という重要な役割を全うし、チーム全体で「目標に対し、実行が可能な組織」へと変革していくことにかかっています。

もし、あなたが「個人の頑張り」に依存したOJTから脱却し、マネジメント層が本来の役割を果たせる組織作りを目指しているのであれば、ぜひ一度マネディクにご相談ください。

累計300社の成長企業をご支援してきたノウハウで、貴社の課題解決に貢献します。

まずは以下の資料から、多くの成長企業が導入する再現性の高いメソッドをご確認ください。

企業の成長は「人材育成の仕組み」で決まります。

マネディクは、科学的根拠に基づくプログラムで、貴社に「自走できる」育成体制を構築します。

▼多くの成長企業が導入する、再現性の高いメソッドをまずは資料でご確認ください。