プレイングマネージャーの限界はなぜ起きる?原因と【役職別】の具体的な解決策を解説

そもそもプレイングマネージャーとは?

プレイングマネージャーとは、その名の通り、一人のプレイヤーとして個人の目標や成果を追い求めながら、同時にチームを率いるマネージャーとしての役割も担う管理職のことを指します。

特に成長ベンチャー企業では、この役割が生まれやすい構造的な理由が存在します。

【プレイングマネージャーが生まれる構造的な要因】

- リソースの制約: 少ない人数で事業を急成長させるため、管理業務に専念する人材を置く余裕がない。

スピード重視の文化: 現場の状況を最も理解しているプレイヤーが、そのまま意思決定を担う方がスピーディーである。

エースプレイヤーへの依存: チームの成果を牽引してきたエース個人の実績が、依然として事業にとって不可欠である。

こうした背景から、現場の最前線で成果を出し続けるエースが、そのままチームをまとめるリーダーを兼任するケースが頻発するのです。

一見すると、これは非常に効率的で理想的な体制に思えます。しかし、この「プレイヤー」と「マネージャー」という二足のわらじを履き続けることこそが、後に今回の主要テーマの「プレイングマネージャーの限界」という深刻な問題を引き起こす原因となっているのです。

なぜプレイングマネージャーは限界を迎えるのか?

では、なぜ「プレイングマネージャーの限界」が引き起こるのでしょうか?

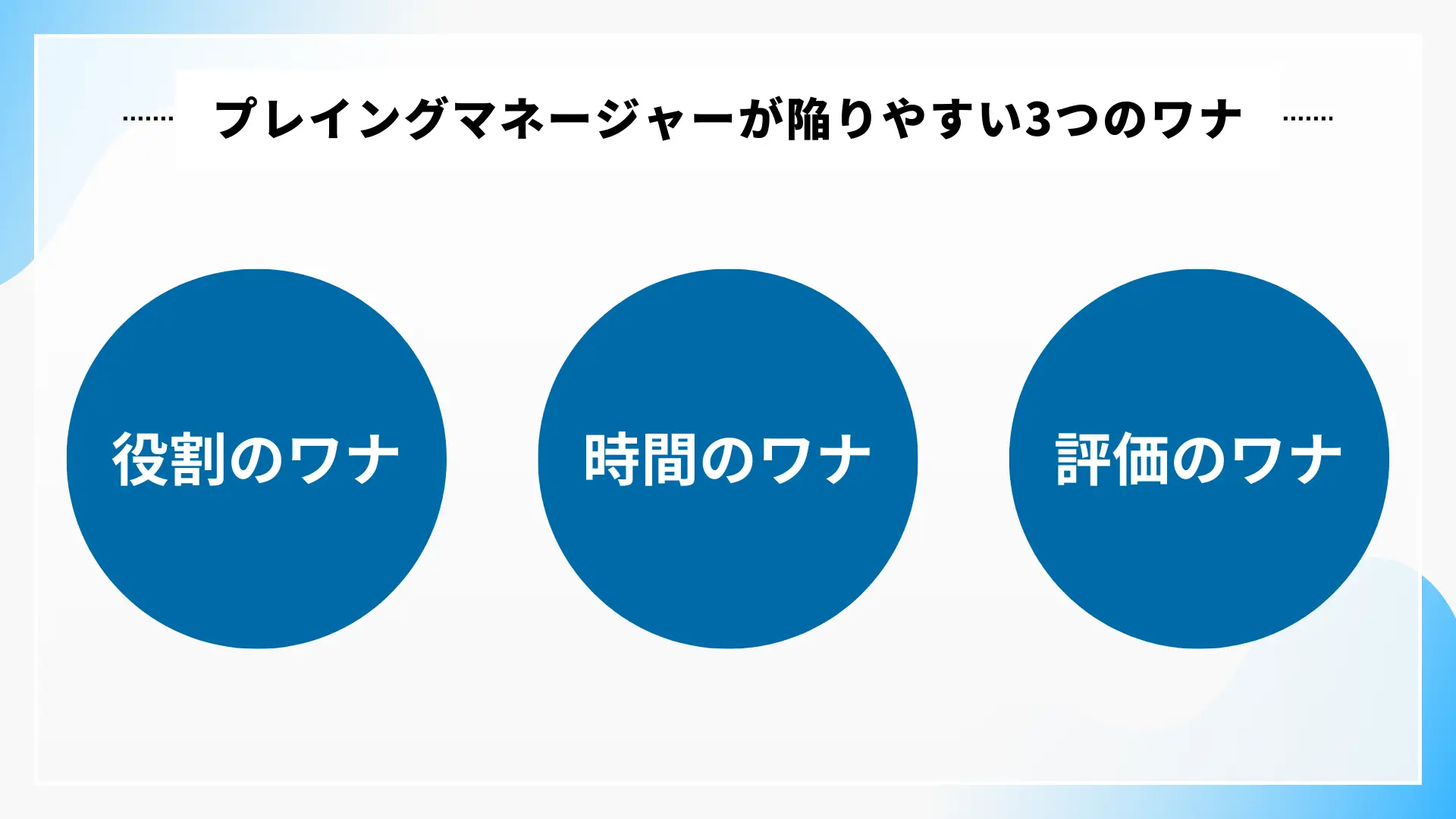

それは、多くのプレイングマネージャーが3つの構造的な“ワナ”に陥ってしまうからです。

プレイングマネージャーが陥りやすい3つのワナについてそれぞれ解説していきます。

役割のワナ:プレイヤーとマネージャーの期待値が曖昧

プレイングマネージャーが陥りやすいワナの1つ目は「役割のワナ」です。

プレイングマネージャーに課せられる役割は、「プレイヤーとしての成果」と「マネージャーとしての成果」の二つです。しかし、この二つの役割の割合や優先順位が会社から明確に示されていないケースがほとんどです。

結果として、本人は何をどこまでやれば評価されるのか分からず、常に中途半端な状態に陥ってしまいます。中途半端な状態で「プレイヤー業務」と「マネージャー業務」を続けてしまい、思うように成果が出ず、最終的にプレイングマネージャーとしての限界を感じてしまいます。

時間のワナ:緊急度の高いプレイヤー業務の常態化

プレイングマネージャーが陥りやすいワナの2つ目は「時間のワナ」です。

目の前の目標達成やトラブル対応といったプレイヤー業務は、常に「緊急かつ重要」なタスクとして降りかかってきます。

一方、部下の育成やチームビルディングといったマネジメント業務は「重要だが緊急ではない」ため、どうしても後回しにされがちです。

このように緊急度が上がりがちなプレイヤー業務の常態化が、マネジメント業務への時間を奪い、プレイングマネージャーとしてうまく機能できていないと限界を感じてしまうのです。

評価のワナ:個人の成果が評価され、育成が評価されない

プレイングマネージャーが陥りやすいワナの3つ目は「評価のワナ」です。

多くの企業では、個人の売上や目標達成率といったプレイヤーとしての成果は評価しやすく、給与や賞与に直結します。

しかし、「部下を育成した」「チームの雰囲気を良くした」といったマネジメントの貢献は、評価基準が曖昧で、正当に評価されにくいのが現実です。

この「マネージャー業務」を頑張っても報われない状況が、プレイングマネージャーとしての限界を引き起こします。

プレイングマネージャーの限界が与える影響

プレイングマネージャーが限界を迎えることで、プレイングマネージャー本人のみならず、そのマネージャーが率いるチーム、ひいては組織全体へ多大な悪影響を及ぼします。

以下で、プレイングマネージャーの限界が与える影響を「個人」「チーム」「組織」の3つの視点で解説していきます。

【個人】燃え尽き症候群とキャリアの停滞

終わらない業務、常に付きまとうプレッシャー、そして誰にも相談できない孤独感。これらはプレイングマネージャーを精神的に追い詰め、燃え尽き症候群(バーンアウト)を引き起こします。

最悪の場合、心身の健康を損ない、休職や退職に至るケースも少なくありません。

また、マネジメントスキルを磨く時間がなく、プレイヤーとしての知識やスキルも陳腐化し、キャリアの停滞を招くリスクもあります。

【チーム】部下が育たず、指示待ち集団に

マネージャーがプレイヤー業務に忙殺されてしまうと、部下は「忙しそうだから相談しにくい」と感じ、コミュニケーションは希薄になります。

結果として、部下へのフィードバックや育成の機会は失われ、チームは成長しません。

「自分でやった方が早い」とマネージャーが仕事を抱え込むことで、部下は挑戦の機会を奪われ、徐々に指示待ちの状態になります。

結果として、チーム全体の主体性が失われ、活気のない組織になってしまいます。

【組織】生産性が低下し、事業成長が鈍化する

チームが機能不全に陥れば、当然、組織全体の生産性は低下します。

優秀な若手(キーマン)や中堅社員は、成長機会のなさに失望し、次々と離職していくでしょう。

また、マネージャーが短期的なプレイヤー業務に追われることで、組織全体としての中長期的な戦略や新しい取り組みが停滞します。

そして結果として、事業の成長スピードは鈍化し、競争力を失っていきます。個人の「限界」は、気づかぬうちに組織全体の「限界」へと繋がっているのです。

【限界を迎えたマネージャー向け】具体的なアクションプラン

特に成長ベンチャー企業だと、目の前のプレイヤー業務と慣れないマネージャー業務に忙殺され、限界を迎えてしまうマネージャーの方は多くいらっしゃるかと思います。

一人で抱え込まず、まずは自分自身でコントロールできる範囲から行動を変えていきましょう。

以下で、プレイヤー業務とマネージャー業務をうまく両立し、プレイングマネージャーとして成果を出すための具体的なアクションプランを解説していきます。

STEP1:業務を分解し「やらないこと」を決める

時間は有限です。まず、自分が抱えている全ての業務を書き出し、「本当に自分がやるべき仕事」と「そうでない仕事」に仕分けることから始めましょう。

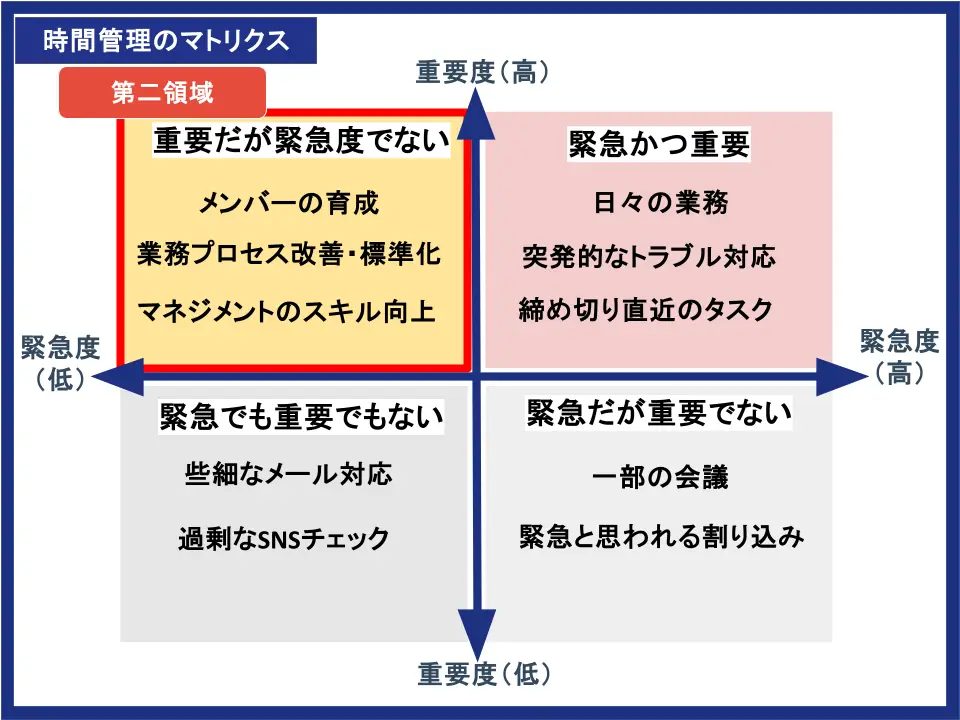

具体的な時間管理術として「アイゼンハワー・マトリクス」というものがあり、タスクを「重要度」と「緊急度」の2軸で4つに分類し、取り組む優先順位を決めます。

多くの人は第一・第三領域に追われがちですが、本当に注力すべきは第二領域です。そして、第三・第四領域のタスクをいかに減らすかが、時間を生み出す鍵となります。

STEP2:「任せる」ための心理的安全性と仕組みを作る

「部下に任せたいけど、クオリティが心配で…」その気持ちはよく分かります。

しかし、あなたが仕事を抱え続ける限り、部下は永遠に成長しません。勇気を持って「任せる」ことから始めましょう。

【具体的な声掛けの例】

- 期待を伝える: 「このプロジェクトは、〇〇さんだからこそ任せたい。君の△△という強みを活かしてほしいんだ。」

- 目的を共有する: 「このタスクの目的は、単に資料を作ることじゃない。お客様に△△と感じてもらうことなんだ。そのために何が必要か、一緒に考えよう。」

- 失敗を許容する: 「最初から完璧じゃなくていい。何かあったら全力でサポートするから、思い切ってやってみてほしい。」

また、業務の丸投げは禁物です。定期的な進捗確認の場(週1回の30分チェックインなど)を設け、「いつでも相談できる」という心理的安全性を確保することが、任せる勇気と部下の成長に繋がります。

STEP3:上司や人事を“使う”ための相談・交渉術

あなたの「限界」は、個人の問題であるだけでなく組織の問題です。

一人で解決しようとせず、上司や人事を“味方”につけましょう。感情的に「辛いです」と訴えるのではなく、事実とデータを基に建設的な相談をすることが重要です。

【相談・交渉のフレームワーク】

- 現状の共有(事実): 「現在、プレイヤー業務が全体の7割を占めており、月の残業時間は平均〇〇時間です。」

- 問題提起(影響): 「このままでは、メンバーの育成に時間を割けず、来期の目標達成が困難になる可能性があります。また、〇〇さんのような若手エースの離職リスクも懸念されます。」

- 解決策の提案: 「そこで、担当業務の一部を〇〇さんに任せ、私のマネジメント業務の割合を3割から5割に増やしたいと考えています。そのために、〇〇さんの育成プランについてご相談させてください。」

このように、客観的なデータを用いて「組織の課題」として提示することで、上司や人事も問題を自分ごととして捉え、具体的なサポートをしやすくなります。

【人事責任者向け】具体的な組織改善アプローチ

「現場のプレイングマネージャーが疲弊している…」「若手の離職が止まらない…」

その問題の根源は、プレイングマネージャーを孤立させている組織の仕組みにあるかもしれません。人事として、マネージャーが本来の役割を果たせる環境を整えることが急務です。

以下で人事としての具体的なアプローチを3つご紹介していきます。

役割定義と評価制度をアップデートする

まず、プレイングマネージャーの「役割」を明確に定義することから始めましょう。

「プレイヤー業務」と「マネジメント業務」の理想的な割合を定め、それを評価制度に反映させます。

例えば、評価項目に「チームの目標達成率」だけでなく、「部下の成長支援(1on1の実施回数や質)」「チームエンゲージメントの向上」などを加えることで、会社がマネジメントを重要視しているという明確なメッセージを発信できます。

1on1の“形骸化”を防ぐ仕組みとツールを導入する

多くの企業で導入されている1on1ですが、「ただの進捗確認の場」になっているケースが散見されます。

人事として、1on1の目的(部下の成長支援とキャリア相談)をマネージャー全員に周知徹底させましょう。

また、1on1の会話内容を記録・共有できるツールの導入も有効です。ツールを使うことで、マネージャーごとのスキルのばらつきをなくし、人事としても組織全体の状況を把握しやすくなります。

外部のプロを活用する(マネジメント研修・コーチング)

優秀なプレイヤーが、必ずしも優秀なマネージャーになれるわけではありません。

マネジメントは専門的なスキルであり、体系的な学習が必要です。得てして、成長ベンチャー企業ではマネジメント人材が不足している場合がほとんどなので、外部の研修などの体系的な学習が不可欠です。

特に、急成長するベンチャー企業の組織課題に特化したマネジメント研修や、マネージャー向けの1on1コーチングは、課題解決のスピードを加速させます。

【経営者向け】具体的なマネジメント体制の構築法

「事業の成長が鈍化してきた…」「組織の実行力が落ちている気がする…」

そのボトルネックは、プレイングマネージャーという“個人”に依存した、脆弱なマネジメント体制にあるかもしれません。

経営者として、事業の持続的な成長を支える強い組織基盤を構築する視点が求められます。

以下では、プレイングマネージャーの限界という状況を防ぐために、もしくは解消するために経営者に求められる考え方やアプローチをご紹介していきます。

「プレイング」と「マネジメント」を分離する判断基準

事業の成長フェーズに合わせて、都度マネジメント体制は見直す必要があります。

いつまでもプレイングマネージャーに依存していては、組織はスケールしません。以下の基準を参考に、「専任マネージャー」を設置するタイミングを検討しましょう。

- チームの人数: 一般的に、一人のマネージャーが見られる部下の人数は7〜8人が限界(スパン・オブ・コントロール)と言われます。これを超える場合は、チームを分割するか、専任マネージャーを置くべきです。

事業の複雑性: 新規事業の立ち上げや、複数のプロダクトを抱えるなど、事業の複雑性が増したタイミングは、マネジメントの専門性がより重要になります。

次世代リーダー育成の必要性: 組織の未来を考えたとき、次の経営幹部候補を育成するためには、マネジメントに専念できる環境を用意することが不可欠です。

失敗事例から学ぶ、組織改革の“NG行動”

良かれと思って行った改革が、逆に組織を混乱させることもあります。よくある失敗から学び、同じ轍を踏まないようにしましょう。

- 1つ目のNG行動:エースプレイヤーをいきなり専任マネージャーにする

- 十分な研修やサポートがないまま、本人の意向も確認せずに任命すると、本人は強みを活かせず、チームも混乱します。

- 2つ目のNG行動:役割は変えずに「マネジメントも頑張れ」と精神論で済ませる

- 業務量が増えるだけで、根本的な解決にはなりません。マネージャーの時間を確保するための業務分担や権限移譲がセットで必要です。

- 3つ目のNG行動:経営陣の考えがバラバラ

- 経営陣の中でマネジメントの重要性に対する認識が統一されていないと、現場は混乱します。まずは経営チーム内で、あるべき組織像を徹底的にすり合わせることが重要です。

強い組織文化(カルチャー)でマネジメントを仕組み化する

究極的には、マネージャー個人のスキルに依存しない「仕組み」で組織を動かすことが理想です。その仕組みの核となるのが、組織文化(カルチャー)です。

カルチャーとは、「こういう場面ではこう考え、こう動く」という、組織に浸透した統一の行動様式のことで、強いカルチャーは、いわば組織のOS(オペレーティングシステム)として機能し、マネージャーがいちいち細かく指示しなくても、社員が自律的に判断・行動できるようになります。

経営者としての最も重要な仕事は、このカルチャーを言語化し、自らが体現し、組織全体に浸透させていくことなのです。

▼成長ベンチャー企業の組織開発・課題解決に特化したマネディク

まとめ:プレイングマネージャーの限界は、組織変革のサイン

プレイングマネージャーが感じる「限界」は、個人の問題ではなく、組織が次のステージへ成長するための重要なサインです。

この課題を解決するには、

①マネージャー自身の考え方やスキルをアップデートすること

②役割の明確化や評価制度といった組織の仕組みを変えること

この両輪からのアプローチが不可欠です。

我々マネディクは、急成長ベンチャーの組織課題解決に特化したサービスを複数ご提供しており、これまで300社を超える成長ベンチャー企業の変革を支援してきました。

ベンチャー企業の特性に合わせた実践的なマネジメント研修から、評価制度やカルチャーの構築支援まで、プレイングマネージャーの限界が起きてしまう“根本原因”にアプローチする多様なサービスを提供しています。

【サービス例】

- 運用型管理職研修「マネディク」

- マネジメントコーチング

- SaaSスキルマップ(マネジメント層向け・メンバー向け)

- 他社のマネジメントレイヤーとの交流セッション「One Table」

- 採用コンサルティング

プレイングマネージャーの限界やマネジメントの属人化、キーマンの離職など、成長ベンチャー企業特有の課題が発生し始めている、今後急速な事業成長に向けて組織基盤の構築をしたい成長企業の経営者・役職者の方は以下からサービス資料の無料ダウンロードが可能ですので、ぜひご覧ください。