1on1の効果測定をする方法は?人材育成から事業成長へ繋げる効果的な測定方法を解説

1on1ミーティングの目的とは?期待される3つの効果

1on1の効果測定の方法をお話しする前に、まず1on1ミーティングが本来持つ目的と、それによって期待される効果について再確認することが重要です。

目的が曖昧なままでは、どのような指標で測るべきかも定まりません。特に時間やリソースが限られているベンチャー/成長企業だとなおさらで、1回1回の1on1に明確な目的を持ったうえで臨むことが中長期的な事業成長に寄与します。

一般的に、戦略的に運用された1on1には、個人と組織の双方に多大な好影響をもたらします。ここでは、その代表的な3つの効果について解説していきます。

1.離職率の低下とリテンション向上

「離職防止とリテンション向上」は1on1の重要な目的の1つです。

「優秀な人材が定着しない」「期待している若手が成長機会を求めて転職する」という課題は多くのベンチャー/成長企業が抱える悩みかと思います。

定期的な1on1は、部下が抱える業務上の困難や人間関係のストレス、キャリアへの不安などを早期に察知し、解消する機会となります。自身の成長を会社が真剣に考えてくれているという実感は、エンゲージメントを高め、結果として離職率の低下に大きく貢献します。

もちろん、以降にご紹介するメンバーのキャリア開発やエンゲージメント向上もできれば万々歳ですが、あれもこれも意識してしまうがゆえに「離職の兆候」を察知できないというのが最悪のシナリオなので、まずは「定期的に接点を持つことで離職の兆候を察知する」ということに最大限意識を向けるのが無難です。

2.部下と上司の信頼関係の構築

1on1は上司と部下の信頼関係を構築する重要な機会です。

定期的に心理的安全性が確保された環境での対話の機会を持つことで、普段の業務上の報告・連絡・相談だけでは見えてこない、部下の価値観やキャリア観、あるいはプライベートな悩みなどを把握することができます。

1on1の中で上司とメンバー間の信頼関係が形成されれば、通常の業務でも連携がスムーズになったり、互いのエンゲージメント向上につながり、結果中長期的な成果にも繋がります。

3.人材育成とキャリア開発の促進

高度ではありますが、1on1の重要な目的の一つが、部下の人材育成とキャリア開発です。

対話を通じて、部下一人ひとりの強みや弱み、今後のキャリアプランを具体的に把握し、強みが活かせて弱みを克服できているか、メンバー自身が望むキャリアに対して進捗できているかを確認する絶好の機会です。

また、時には理想のキャリアプランとのギャップを埋めるための実行支援や的確なフィードバック、ストレッチさせた目標設定や本人の成長に繋がる業務のアサインなどが必要になります。

【基本編】一般的な1on1の効果測定方法4選

1on1の目的と効果を再確認したところで、次はその効果をどのように測定するのか、具体的な手法を紹介していきます。

ここでは、多くの企業で採用されている基本的な効果測定の方法を4つ紹介します。これらの指標を定点観測することで、施策の全体的な傾向を把握することが可能になります。

1.離職率・退職者数の比較

離職率や退職者数の比較は、経営層にとっても分かりやすく、組織の健全性を示す重要な経営指標です。1on1が人材の定着にどれだけ貢献しているかを測る基本的な指標と言えます。

【具体的な測定・分析方法】

- 導入前後の比較:1on1施策の開始前と開始後1年間の離職率を比較。

- 部署・実施状況別の比較:1on1を実施している部署とそうでない部署の離職率を比較。

- 属性別の分析:「入社1年以内の早期離職率」や、「ハイパフォーマー(キーマン)の離職率」に絞って分析。

1on1の導入前後や、部署ごとの実施状況と離職率を比較分析することで、1on1が人材定着にどれだけ貢献しているかを相関関係として示すことができます。特に、優秀な人材(キーマン)のリテンションに効果があったかどうかが重要な論点となります。

ただ、離職率は複雑な要因が絡む「遅行指標(結果指標)」です。

1on1だけが要因とは限らないため、「1on1のおかげで離職率が下がった」と断定するのではなく、「離職率低下の一因として、1on1がポジティブな影響を与えている可能性がある」くらいの捉え方をしておきましょう。

2.アンケートによる満足度調査(パルスサーベイ)

最も手軽に、かつリアルタイムに1on1の「質」を測る方法がアンケート調査です。特に、月次や週次で簡単な質問を繰り返す「パルスサーベイ」は、ベンチャー/成長企業の変動性が大きい環境下では適しています。

【具体的な測定・分析方法】

- 1on1の実施直後に、上司・部下の双方にWebアンケートを送付し、定量と定性で回答を回収。

質問項目の例:

今回の1on1は、あなたにとって有意義な時間でしたか?

上司はあなたの話を傾聴し、考えや感情を受け止めてくれましたか?

1on1を通じて、次に取るべきアクションが明確になりましたか?

今回の1on1で特に良かった点、改善してほしい点は何ですか?

ただ「満足度が高い=育成に繋がっている」とは限りません。部下がただ話を聞いてもらってスッキリしただけの「ガス抜きの場」になっていないか、フリーコメントの内容や他の指標と合わせて確認する必要があります。

3.エンゲージメントスコアの定点観測

組織改善サーベイなどを活用し、エンゲージメントスコアを定点観測する方法も有効です。

エンゲージメントスコアは、従業員の組織・部署に対する貢献意欲や愛着を示す指標です。

【具体的な測定・分析方法】

- 四半期や半期に一度、全社的にエンゲージメントサーベイを実施し、スコアを定点観測。

総合スコアだけでなく、「上司との関係」「成長の機会」「仕事の意義」といった、1on1と関連の深い個別の項目のスコア変動を重点的に分析。

4.eNPSスコア(従業員推奨度)の測定

eNPS(Employee Net Promoter Score)は、「現在の職場を親しい友人や知人にどの程度勧めたいか」を0〜10点の11段階で評価してもらうシンプルな指標です。

従業員のロイヤリティを可視化するこの指標は、1on1が従業員の会社への帰属意識や満足度にどう影響しているかを測る上で参考になります。また従業員のロイヤリティを可視化し、リファラル採用の活性化にも繋がります。

【具体的な測定・分析方法(例)】

- 0〜6点を「批判者」、7〜8点を「中立者」、9〜10点を「推奨者」と分類し、「推奨者の割合(%)ー 批判者の割合(%)」でスコアを算出。

スコアと合わせて「その点数を付けた理由は何ですか?」というフリーコメントを必ず取得し、定性情報を分析。

なぜ1on1は従来の効果測定だけでは不十分なのか?

離職率、エンゲージメントスコア、満足度アンケート。これらの指標は、一見すると1on1の効果を客観的に示しているように思えます。

確かにこれらの指標を見ておけば、実施されている1on1の良し悪しの判定や突然離職の防止くらいは可能ですが、メンバーの成長や1on1の詳細なROI(投資対効果)まで把握できないのが実状です。

「1on1の目的は離職防止のみ」だと割り切るのであればまったく問題ないですが、メンバーのキャリア開発や事業の急成長を目指すのであればこれらの指標だけでは不十分です。

以下では1on1の効果測定が離職率やエンゲージメントスコア等の指標だけでは不十分な理由に関して、詳細に解説していきます。

理由1:測定が「目的化」し、改善に繋がらないため

最も陥りやすい罠が、効果測定そのものが目的化してしまうことです。

「エンゲージメントスコアを〇ポイント上げる」「アンケートの満足度を高くする」といった目標を掲げた結果、1on1を実施する側の管理職やマネージャーはスコアを上げるための対話に終始し、部下の本質的な課題解決や成長支援という本来の目的を見失いがちです。

スコアの裏にある「なぜ、そのスコアなのか」という要因分析や、具体的な改善アクションに繋がらなければ、本質的な1on1にはなりえません。

理由2:「組織」のスコアは分かっても「個人」の成長が見えないため

離職率やエンゲージメントスコアなどの指標は、あくまで「組織全体」や「部署全体」の状態を示すマクロな指標です。

これらの数値が改善しても、「Aさんの〇〇というスキルが、この半年でどれだけ伸びたのか」「Bさんが次のステップに進むために、今どんな壁にぶつかっているのか」といった、メンバー一人ひとりの具体的な成長を捉えることはできません。

人事担当者や経営層が知りたいのは、こういった組織の指標だけではなく、事業成長のために個々のメンバーがどのくらい育っているのか、というミクロな指標です。

"守り"の1on1だけでなく、"攻め"の1on1を実施するのであれば「個々のメンバーの成長」も重要指標として追う必要があります。

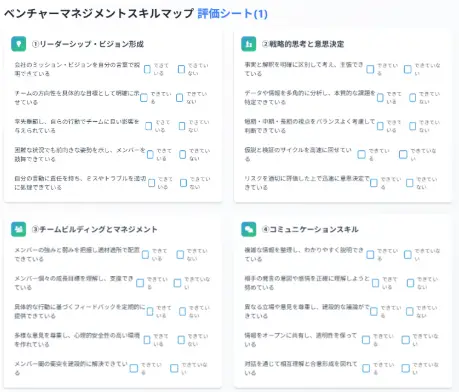

【実践編】1on1の効果測定を「育成」に繋げる「スキルマップ」とは

従来の効果測定が抱える「測定して終わり」「個人の成長が見えない」という課題を解決し、1on1を戦略的な育成の場にしていくためには「スキルマップ」の活用が効果的です。

スキルマップとは、単に組織の平均点を測るのではなく、メンバー一人ひとりが持つべきスキルや能力を定義し、その習熟度を可視化するツールです。

※スキルマップ例

このスキルマップと1on1の効果測定を連動させることで、対話の質は劇的に変わります。

以下で詳細をご紹介します。

1.個人の「できること」「できないこと」を可視化する

スキルマップの最大のメリットは、これまで曖昧だった「メンバーの成長」という概念を、具体的な「スキルの習熟度」として客観的に可視化できる点にあります。

「コミュニケーション能力」といった漠然とした項目ではなく、「事実と意見を分けて報告できる」「相手の意見の背景を質問できる」といった具体的な行動レベルまでスキルを分解・定義します。

これにより、上司と部下の間で「何ができていて、次に何を目指すのか」という共通認識を持つことができます。

2.1on1での対話が「具体的」になる

スキルマップがあることで、1on1の対話はより具体的になります。

「最近どう?」といった漠然とした問いかけは、「スキル項目『課題解決力』のこの部分について、先月のプロジェクトでどう活かせた?」という、具体的な質問に変わります。

部下も自身の成長を客観的なデータで振り返ることができるため、内省が深まり、次のアクションプランを主体的に考えられるようになります。

3.「感覚」ではなく「データ」で育成計画を立てられる

スキルマップを活用すれば、上司は自身の「感覚」や「印象」に頼ったフィードバックから脱却できます。またそれに伴い、メンバーとしても納得感のあるフィードバックになります。

蓄積されたスキル評価のデータを基に、「このメンバーには、論理的思考力を強化するための研修が必要だ」「このスキルが伸びているから、次のリーダー候補として推薦しよう」といった、客観的な根拠に基づいた育成計画やタレントマネジメントが可能になります。

これは、組織全体の育成精度を飛躍的に向上させることに繋がります。

このように1on1の効果測定を人材育成、事業成長に繋げるためにスキルマップの運用をおすすめします。

ただ「何を基準にスキルマップを作成すべきかわからない」「導入するにしてもどんなスキルマップが自社に適しているかわからない」という経営者・役職者の方も多いかと思います。

弊社マネディクで提供しているスキルマップは、導入企業様に合わせて1からカスタマイズした形でご提供させていただいており、各業務に特化したテクニカルスキルから全ビジネスパーソンに共通して求められるポータブルスキルまでご要望に合わせて完全オーダーメイドでご提供させていただいております。

SaaSにてご提供させていただいており、各メンバーのスキル習熟度がグラフやチャートで直感的に可視化されるため、マネージャー・メンバーともに成長幅や目標へのギャップを認識しやすく、これを基に1on1で具体的な振り返りもすることが可能です。

少しでもご興味を持っていただいたら、以下からぜひサービス資料の無料ダウンロードをしていただけると幸いです。

1on1の効果測定に関するよくある質問

Q1. 1on1の効果測定はどのくらいの頻度で行うべき?

A. 測定する指標の性質に合わせて、頻度を使い分けるのが効果的です。

すべての指標を同じ頻度で測定する必要はありません。目的に応じて最適なサイクルを設定するのが重要です。

- 高頻度(1on1実施ごと or 月1回)で測るべき指標

1on1満足度アンケート(パルスサーベイ): 1on1の「質」そのものを測る指標。記憶が新しいうちに回答してもらい、都度改善を回す必要がある。

中頻度(四半期〜半期に1回)で測るべき指標:

- エンゲージメントスコア:組織への愛着や貢献意欲は、日々の出来事だけでなく、組織文化や制度など様々な要因で変動するため、少し長めのスパンで定点観測する必要がある。

低頻度(半期〜年1回)で測るべき指標:

離職率、eNPS®:これらは施策の成果が表れるまでに時間がかかる「結果(遅行)指標」なので、より長期スパンで測っていく必要がある。

Q2. 効果測定の結果、部下からの評価が低い場合はどうすれば?

A:まずは結果を真摯に受け止め、要因を分析することが重要です。

「評価が低い」という抽象的な情報ではなく、「どの項目のスコアが特に低いのか」「フリーコメントにはどのような言葉が書かれているか」のような具体的な情報を分析し、内省をします。

実際の改善アクションとしては、もちろん再度「部下との1on1の場」を設けるのも手ですが、これを個人の問題で留めるのではなく組織課題と捉え、管理職向けの研修・コーチングやマネージャー同士の共有会を実施するのも組織内の再発防止という観点だと有効です。

Q3. 1on1が「意味ない」と言われないためのポイントは?

A:結論、「この時間は自分の成長のためにある」と部下に実感させることが最も重要です。

そのためには、「部下の話したいテーマを優先する」「徹底的に聞き役に徹する(7割くらいは聞き役)」「対話で出たネクストアクションを上司が忘れずにフォローする」という3点が不可欠です。

また、先程ご紹介しましたが、スキルマップなどを併用し、対話のテーマやアクションを具体的にすることも有効な手段です。

Q4. 1on1は逆効果になることもありますか?

A:はい、なり得ます。

特に1on1が以下のような状態になっていたら注意が必要です。

- 上司が一方的に話し続ける

- 単なる業務進捗の確認に終始する

- 部下の意見や悩みを頭ごなしに否定する

- 話した内容が他の人に漏れる

このような1on1は、部下のモチベーションを著しく低下させ、上司への不信感を増大させる逆効果を生みます。

これを防ぐためにも、管理職への適切なトレーニングと、1on1の目的・ルールの明確化が重要です。

Q5. スキルマップ導入でよくある失敗は?

A. 3つあります。

1つ目は「スキル項目を完璧に作り込もうとして、運用開始が遅々として進まない」ケース。

これは特に多い失敗の1つで、導入したからにはしっかりと作り込んでから運用しようとする企業は多いのですが、まさに「スキルマップを導入すること」が目的化してしまっている状態です。

初期は重要なスキルを5〜7個に絞ってスモールスタートし、運用しながら現場のフィードバックを元に改善していくのが適切な運用方法です。特にベンチャー/成長企業だと変動性がありフェーズや事業状況に応じて求められるスキルが変わることもあるのでなおさらです。

2つ目は「スキル評価をすぐに給与査定と直結させてしまう」ケース。

これでは正直な自己評価が出てこなくなり、育成の土台が崩れます。

正直な自己評価と建設的なフィードバックが行われる文化が定着してから、昇進・昇格の参考情報にするなど、徐々に連携させていく形が良いです。

3つ目は「人事が主導しすぎ、現場のマネージャーを巻き込まない」ケース。

実際にスキルマップを使用するのは現場のマネージャーとメンバーなのに、人事担当が張り切って先頭を走ってしまうことがよくあり、これぞ手段が目的化してしまっています。

スキルマップの目的や運用イメージなど、適宜現場のマネージャーとすり合わせながら進めるのが効果的です。

本記事のまとめ:1on1の効果測定は「個人の成長の可視化」が鍵

本記事では、1on1ミーティングの効果測定について、一般的な手法から、その課題を乗り越えるための具体的なアプローチまでを解説しました。

離職率やエンゲージメントスコアといった組織全体の指標を追うことはもちろん重要です。しかし、それだけでは1on1の形骸化を防ぎ、1on1を戦略的な施策へと昇華させることはできません。

重要なのは、測定の視点を「組織」から「個人」へとシフトさせること。そして、測定した結果を具体的な「育成アクション」に繋げる仕組みを構築することです。

そのためのツールが「スキルマップ」です。

◯曖昧な「成長」を、客観的な「スキル」として可視化する。

◯漠然とした「対話」を、データに基づく「育成の場」へと変える。

◯属人的な「マネジメント」を、持続可能な「組織の仕組み」にする。

もし「1on1の効果測定に行き詰まっている」「測定はしているが、次の打ち手に繋がらない」と感じているのであれば、それは施策が悪いのではなく、「メンバーの成長の可視化」ができていないからかもしれません。

弊社マネディクは、「成長の可視化」が可能なSaaSスキルマップの提供をさせていただいており、またマネジメントの内製化をゴールとしたマネジメント研修などもご提供させていただいております。

その他、ワークショップやコーチングなどベンチャー/成長企業の爆発的な事業成長を支えるサービスを複数ご提供しておりますので、事業成長に悩まれているベンチャー/成長企業の経営者の方はまずは以下の無料サービス資料にて詳細をご確認ください。