行動指針の作り方とは?成長企業の事例や浸透方法を解説

そもそも行動指針とは?

行動指針とは、企業理念という「目的地」へたどり着くための具体的な「地図や交通ルール」です。日々の業務において「何をすべきか」「どう判断すべきか」に迷った際のコンパスの役割を果たします。

企業理念や経営理念との違い

結論として、企業理念が組織の「目的地(Why/What)」を示すのに対し、行動指針はその目的地へ向かうための具体的な「交通ルール(How)」という立ち位置です。

- 企業の存在意義や目的(Why)、目指す方向性(What)を示す、組織の根幹となる考え方

- 理念を実現するために、従業員が具体的に「どのように行動すべきか(How)」を示したもの

上記にも示したように、企業理念は「企業が何のために存在しているのか」という存在意義やあり方を言語化したものです。

しかし、理念だけでは、現場の従業員が日々の業務でどう動くべきかを具体的に判断することは困難です。そこで、理念を実現するために従業員が「どのように行動すべきか」を具体的に示したものが行動指針です。理念と行動指針が連動して初めて、組織は一貫性を持って目的地へ進むことができます。

企業によっては、これらをまとめてMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)として定義するケースも増えています。この場合、ミッションやビジョンが理念に相当し、組織が共通して持つ価値観であるバリューが行動指針に近い役割を担うことが一般的です。重要なのは呼称ではなく、企業理念(目的地)と行動指針(ルート)が明確に区別され、かつ連動していることです。

なぜ行動指針がいるのか

従業員の判断基準となり、組織の生産性を向上させる

行動指針は、従業員一人ひとりの「迷い」をなくし、組織全体のスピードを上げるための「共通言語」となります。

現場で判断に迷うたびに、上司の確認が必要になっていませんか?

一つひとつの確認は小さくても、積み重なれば組織全体のスピードを大きく損なう原因となります。

明確な行動指針があれば、従業員は「この判断は、指針に沿っているか?」という拠り所を持って、自ら意思決定できます。これにより、個々の判断のズレがなくなり、組織としての一貫性が生まれます。

結果として、マネージャーは細かな確認業務から解放され、本来注力すべき戦略的な仕事に時間を使えるようになります。

特にリモートワークが普及した現代において、常に上司が隣にいるとは限りません。行動指針は、離れた場所で働く従業員をつなぎ、自律的な働き方を支えるための重要なインフラと言えます。

なぜ今、ベンチャー/成長企業にこそ行動指針が必要なのか

急成長に伴う「組織の壁」を乗り越え、経営者の価値観を組織全体でスケール(再現)させるために、行動指針は不可欠です。

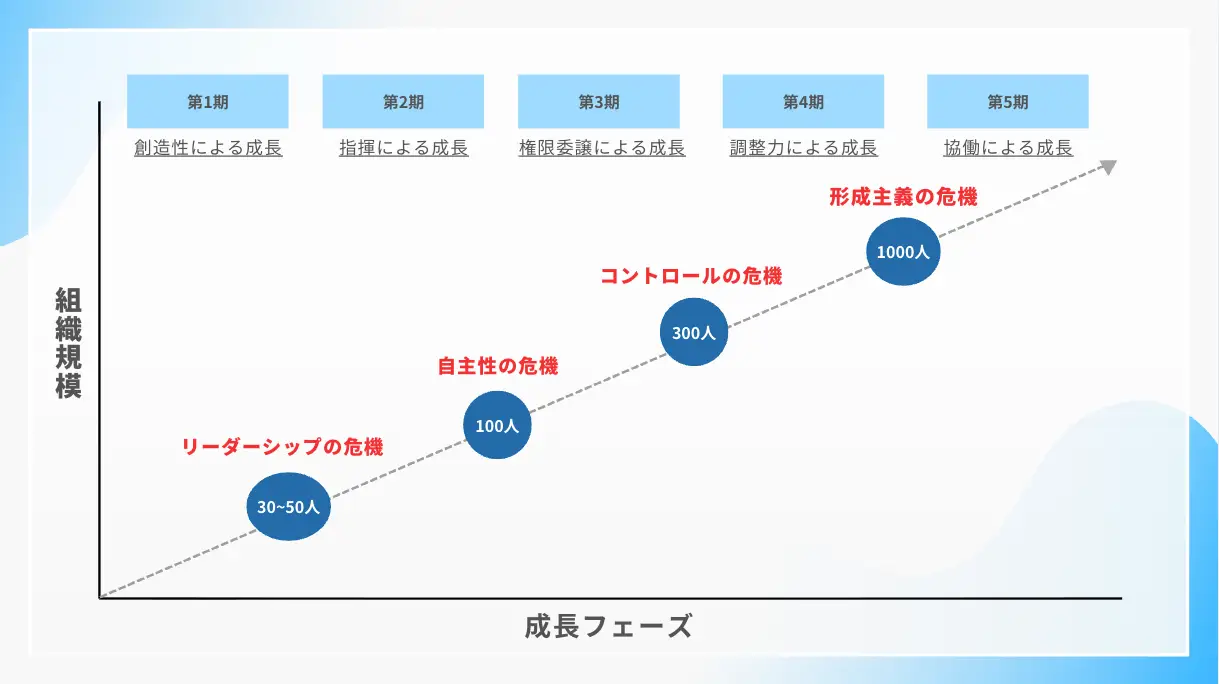

組織の成長段階を示す「グレイナーの5段階成長モデル」にもあるように、企業は従業員数に応じて特有の課題に直面します。特に、経営者が全社員を直接把握できなくなる「30名の壁」や「50名の壁」では、役割や責任範囲が曖昧になり、業務の重複や抜け漏れが発生しがちです。さらに「100名の壁」では部門が形成され、縦割り意識によるセクショナリズム(排他主義)が横行し始めます。

(出典:Evolution and Revolution as Organizations Grow)

これらの課題の根源は、経営者個人の属人的なマネジメントの限界です。これまで経営者の背中を見て暗黙的に共有されていた価値観が、組織の拡大によって伝わらなくなるのです。

たとえば、シリーズBフェーズにあったカラクリ株式会社様では、従業員数が50名を超えた頃から、まさにこの「成長痛」に直面していました。

(https://jam.manadic.com/case/8)

- 各マネージャーが自己流で指導するため、メンバーは「誰に相談すればいいか分からない」と混乱。

明確な評価基準がなく、上司との相性で評価が決まるという不満が蔓延。

新任マネージャーが育たず、優秀なプレイヤーがマネジメントで疲弊してしまう。

こうした属人化による課題を解決するために、同社では「会社として推奨されるマネジメント行動とは何か」を定義し、共通言語化するプロジェクトを開始しました。これがまさに、生きた行動指針を策定するプロセスそのものでした。

この段階で行動指針の整備を怠ると、単なる「文化作り」の問題では済まされません。

「指示待ちの従業員が増える」「納期遅延が頻発する」「優秀なキーマンが離職する」といった、事業の持続的成長を揺るがす経営マターとして捉えることが重要です。

▼カラクリ株式会社様が利用しているサービスはこちら

【失敗しない】行動指針の作り方 3つのステップ

「生きた行動指針」を策定するには、経営陣の想いを反映するトップダウンのアプローチと、従業員の納得感を醸成するボトムアップのアプローチを組み合わせることが不可欠です。ここでは、そのための具体的な3つのステップを解説します。

ステップ1:経営陣で「譲れない価値観」を言語化する

まず、行動指針の核となる「企業のDNA」を明確にします。「企業のDNA」とは、創業以来大切にしてきた価値観や、事業を行う上で絶対に譲れない信念です。

行動指針に一貫性と正当性を持たせるためには、その源泉である創業時の想いや、これまでの成功を支えてきた暗黙の価値観を明確にする必要があります。ここがブレてしまうと、後からどんなに現場を巻き込んでも、芯のない、誰にも響かない言葉しか生まれません。

企業の根幹は、経営陣自身が最も深く理解しているはずです。価値観を抽出する際は、「我々は何をする会社か?」だけでなく、「我々が顧客や社会に対し、絶対にやらないことは何か?」「たとえ短期的に儲かるとしても、手を出さない領域はどこか?」といった一見ネガティブな側面から議論すると、本質的な価値観が浮き彫りになりやすいです。

ステップ2:現場の意見を吸い上げ、自分ごと化を促す

経営陣だけで決めた指針は、現場にとって「やらされ感」のあるスローガンになりがちです。

そこで、ステップ1で言語化した価値観のタタキ台を基に、従業員を策定プロセスに巻き込み、「自分たちの指針」という当事者意識(心理的オーナーシップ)を醸成します。

経営陣だけで決めた指針は、現場にとって「やらされ感」のあるスローガンになりがちです。人は、自らが関与したものに価値を感じ、主体的に実行しようとします。また、現場の実態にそぐわない指針は形骸化するため、リアリティを担保する意味でも従業員の参画は不可欠です。

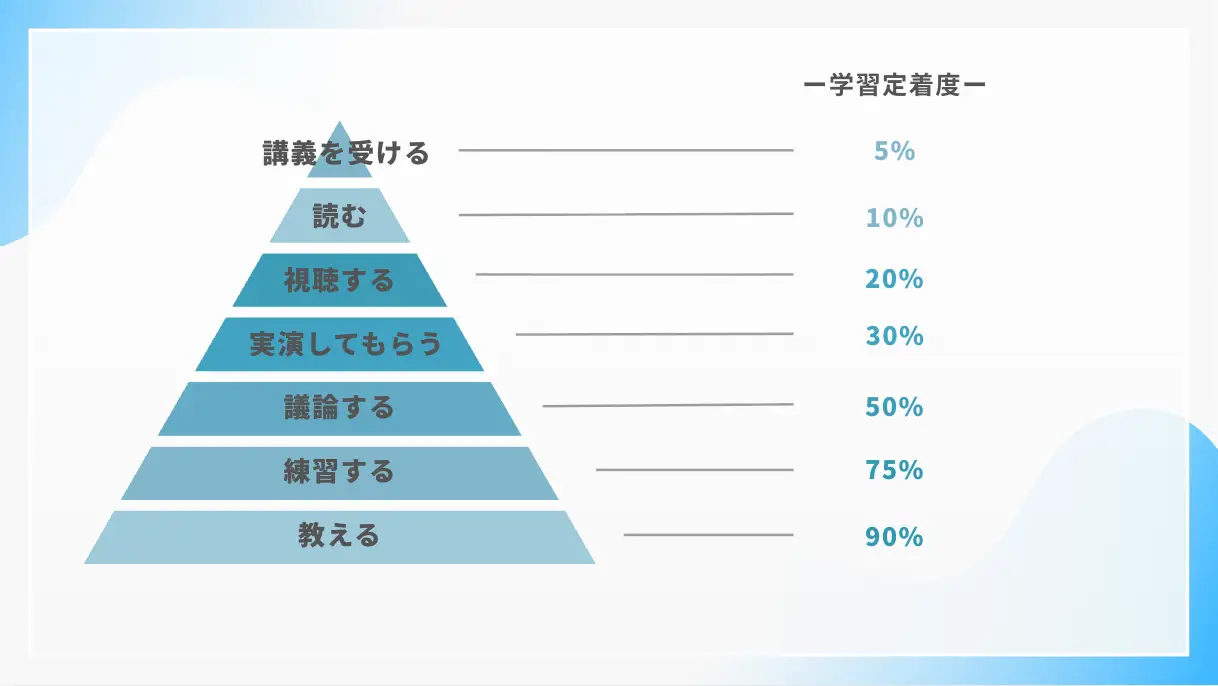

ラーニングピラミッドが示すように、一方的な講義の学習定着率がわずか5%なのに対し、グループセッション(グループディスカッション)では50%に跳ね上がります。従業員同士で対話し、自社の価値観を議論する体験そのものが、行動指針への深い理解と納得感を生むのです。ワークショップなどで現場の意見を吸い上げる際は、「あるべき論」を問うだけでは本音は出ません。

ステップ3:評価制度と連動する「生きた言葉」に磨き上げる

行動指針を人事評価の基準と明確に連動させなければ、「ただの良い言葉」で終わってしまいます。

評価制度は、企業が「何を本当に重視しているか」を従業員に示す最も強力なメッセージとなります。どれだけ朝礼で「挑戦が大事だ」と唱和しても、減点主義の評価制度の下では、誰も挑戦しようとは思いません。行動と評価が一致して初めて、従業員は指針を意識した行動を本気で取るようになります。

行動指針を評価項目に落とし込む際は、「プロフェッショナルであれ」といった抽象的な言葉ではなく、「常に課題とセットで解決策を提案する」「会議のアジェンダを事前送付し、論点を明確にする」のように、第三者が客観的に観察・評価できる行動レベルまで具体化することが極めて重要です。

【要注意】行動指針作りで陥りがちな失敗パターン

多くの企業が時間と労力をかけて行動指針を策定しますが、残念ながら形骸化してしまうケースも少なくありません。ここでは、そうした典型的な失敗パターンを3つ紹介します。

失敗例1:経営陣だけで決めてしまい、現場が「やらされ感」に

最も多い失敗が、経営陣や人事部だけで策定してしまうケースです。

現場のリアルな業務や価値観が反映されていない指針は、従業員にとって「他人ごと」でしかありません。

「また新しいスローガンができただけ」と思われ、すぐに形骸化した存在になってしまいます。

失敗例2:抽象的すぎて、日々の業務に落とし込めない

「挑戦」「誠実」「顧客第一」といった言葉は、それ自体は立派ですが、解釈が人によって大きく異なるような抽象的な言葉は行動指針には適していません。

具体的な行動の定義がなければ、日々の業務で何をすべきかの判断基準にはなり得ません。

結果として、誰もが自分に都合の良い解釈をし、指針は機能しなくなってしまいます。

失敗例3:作って満足してしまい、浸透の仕組みがない

素晴らしい行動指針も、策定して社内に掲示するだけでは浸透しません。

行動指針作りは、策定がゴールではなく、全従業員に浸透し、日々の行動に現れて初めてスタートラインに立ったと言えます。

評価制度との連携や、継続的な発信といった「浸透の仕組み」をセットで設計しなければ、せっかくの行動指針も言葉だけで終わってしまうため注意しましょう。

【事例紹介】成長企業の行動指針

ここでは、厳しい成長フェーズを乗り越えてきたベンチャー/成長企業が、どのような行動指針を掲げているのか、フェーズ別に紹介します。

【急成長期】株式会社SmartHR

(採用ページ:https://recruit.smarthr.co.jp/)

クラウド人事労務ソフトで急成長を遂げたSmartHR。

【バリュー】

⚫︎まずやってみる人がカッコいい

⚫︎人が欲しいものを超えよう

⚫︎ためらう時こそ口にしよう

同社のバリュー(行動指針)の一つに「まずやってみる人がカッコいい」というユニークな言葉があります。これは、完璧を目指して時間をかけるよりも、まずは70%の完成度でも早くアウトプットし、顧客からのフィードバックを素早く反映させることを是とする、同社の価値観を端的に表しています。事業のスピードが生命線となるSaaS業界において、組織全体の行動速度を統一するための効果的な指針と言えるでしょう。

【拡大・変革期】ラクスル株式会社:「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」

(採用ページ: https://recruit.raksul.com/vision/)

印刷・広告のシェアリングプラットフォームを展開するラクスルでは、、「ラクスルスタイル」として4つの行動指針を掲げています。事業の多角化や組織の拡大が進む変革期において、全社的な視座を統一する重要な役割を果たしています。

【バリュー】

⚫︎Reality(高解像度)

⚫︎System(技術・仕組み化)

⚫︎Transparency(情報共有)

⚫︎Team first(チーム構築)

この言葉は、既存の産業構造をITの力で変革するという事業内容そのものを表すと同時に、ビジョンである「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」を達成するための行動指針として、事業の多角化や組織の拡大が進む中で、全社的な視座を統一する役割を果たしています。

【第二創業期】株式会社ユーザベース:「異能は才能」「渦中の友を助ける」

(ホームページ:https://www.uzabase.com/jp/about/)

経済情報プラットフォーム「SPEEDA」やソーシャル経済メディア「NewsPicks」を運営するユーザベースは、創業以来「7つのルール」を行動指針として掲げてきました。しかし、組織が1,000名を超える規模に成長し、価値観が多様化する中で形骸化の危機に直面。そこで、全社的なプロジェクトを通じて指針を「The 7 Values」として再定義しました。

【バリュー】

⚫︎自由主義で行こう

⚫︎創造性がなければ意味がない

⚫︎ユーザーの理想から始める

⚫︎スピードで驚かす

⚫︎迷ったら挑戦する道を選ぶ

⚫︎渦中の友を助ける

⚫︎異能は才能

その中には「異能は才能(私たちは、異質な才能を歓迎します)」や「渦中の友を助ける(私たちは、試練に立ち向かう仲間を助けます)」といった、多様性を尊重し、心理的安全性を重視する現代的な価値観が盛り込まれています。これは、挫折や困難を乗り越え、次の成長ステージへ向かう企業の強い意志が反映された事例と言えます。

行動指針を「絵に描いた餅」で終わらせない浸透の仕組み

行動指針を策定した後は、「浸透」こそが最も重要なフェーズです。ここでは、指針を組織の文化として根付かせるための具体的な仕組みを3つ紹介します。

SaaSで日々の実践度を可視化し、育成に繋げる

定期的な観測(モニタリング)とフィードバックの仕組みが、行動指針の浸透を加速させます。人は「測定されるもの」を意識し、改善しようとする性質があります(測定効果)。行動指針に沿った行動が、誰によって、どれくらい実践されているかを可視化することは、浸透の第一歩です。

例えば、弊社が運営している「マネディク-スキルマップ-」のようなSaaSツールを活用すれば、各指針に紐づいた行動項目をチェックリスト化し、従業員の自己評価と上長からのフィードバックをデータとして蓄積できます。 これにより、マネージャーは勘や印象論ではなく、客観的な根拠に基づいて各メンバーの育成進捗を把握し、的確な指導を行うことが可能になります。可視化されたデータは、個人の育成だけでなく、部署ごとやチームごとの傾向分析にも活用できます。「A事業部では『挑戦』に関する行動が少ない」といった組織全体の課題をデータで把握し、的確な打ち手を講じることが可能になります。

1on1や人事評価に組み込み、フィードバックの基準にする

行動指針を日常のマネジメントサイクルに組み込むことが、浸透を定着させる鍵です。

文化の浸透は、年に数回の研修のような特別なイベントではなく、日々のコミュニケーションの中で行われるものです。1on1ミーティングや人事評価の場で、行動指針を共通言語として活用することで、抽象的な指針が個人レベルの具体的な目標に翻訳され、日々の業務と成長に直結した「リアルな基準」として認識されるようになります。

1on1で単に「最近どう?」と聞くのではなく、「今週、行動指針の〇〇を特に意識した場面はあった?」「その行動によって、どんな良い結果が生まれた?」といった具体的な問いかけをすることで、従業員の意識を行動指針へと方向づけることができます。

経営陣が自ら体現し、一貫したメッセージを発信する

経営陣の「言行一致」も、行動指針を浸透させていくためには非常に重要になります。従業員は、経営陣の言葉よりも行動を見ています。経営陣が指針と矛盾する意思決定をしたり、発言したりすれば、どんな精緻な仕組みも一瞬で形骸化してしまいます。

そこで、全社会議や日々のコミュニケーションの中で、経営陣が自らの言葉で行動指針の重要性を語り、何よりも自らが実践し続ける姿勢を示すことが不可欠です。成功体験だけでなく、「自分も〇〇という指針を守れず失敗したことがある」といった自己開示も、人間的な信頼に繋がり、浸透を後押しします。

行動指針に関するよくある質問

Q.行動指針は誰が作るべきですか?

A.経営陣が中心となり、企業の根幹となる価値観を定義した上で、各部署の代表者など現場の従業員を巻き込みながら、全社的なプロジェクトとして進めるのが理想的です。

トップの想いと現場のリアルな視点の両方が反映されることで、納得感の高い指針になります。

Q.行動指針の作成プロセスで、最も重要なことは何ですか?

A.「なぜ、この指針が必要なのか?」という目的を、策定メンバー全員が深く理解し、共有することです。

目的への共感がなければ、議論は表層的な言葉選びに終始してしまいます。

「この指針を通じて、我々の組織をどう変えたいのか」という原点を常に意識することが、より浸透のしやすい指針を生み出す上で重要です。

Q.抽象的な言葉と具体的な言葉、どちらが良いですか?

A.両方のバランスが重要です。

「挑戦」のような抽象的な言葉で大きな方向性を示しつつ、それを「常に課題とセットで解決策を提案する」といった、誰もが解釈に迷わない具体的な行動レベルの言葉で補足することが効果的です。

Q.行動指針の数はいくつくらいが適切ですか?

A.多すぎると従業員が覚えきれず、形骸化の原因になります。

一般的には、最も重要な価値観に絞り込んだ3〜7個程度が適切とされています。数が少ないほど、一つひとつの指針に込めた意味が際立ち、浸透しやすくなります。

Q.浸透までにかかる期間の目安は?

A.組織の規模や文化によって異なりますが、一般的には半年から1年以上の期間が必要です。

策定して終わりではなく、評価制度への組み込みや継続的な発信を通じて、粘り強く取り組むことが重要です。一朝一夕に文化が作られるわけではないと認識し、長期的な視点で浸透を図りましょう。

まとめ:行動指針は組織を次のステージへ導くコンパス

本記事では、成長企業が直面する組織課題を乗り越えるための「生きた行動指針」の作り方について、具体的なステップから失敗例、浸透の仕組みまでを解説しました。

行動指針は、単なるルールブックではありません。それは、企業の「魂」を言語化し、従業員一人ひとりの力を同じ方向に束ね、組織を次の成長ステージへと導くためのコンパスとなります。

しかし、最も重要なのは、行動指針は策定して終わりではない、ということです。本当の挑戦は、それをいかにして組織の文化として根付かせ、日々の実践に繋げるかです。特に、その鍵を握るのは現場の管理職に他なりません。

私たちマネディクは、まさにこの「作った後」の浸透・定着フェーズに特化したご支援をしています。SaaSツールで行動指針の実践度を可視化し、管理職がそれを基に効果的なマネジメント(1on1やフィードバック)を行えるよう、体系的なトレーニングプログラムを提供します。

貴社の組織課題に合わせた具体的な浸透プランにご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。